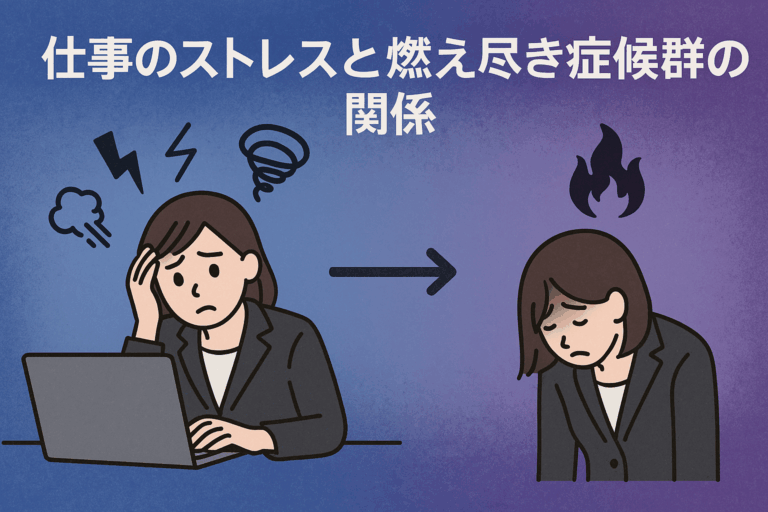

The Relationship Between Work Stress and Burnout Syndrome

はじめに:働くすべての人が直面するリスク

気づかないうちに、心の余裕がなくなっていた――そんな経験はありませんか?

現代の働く環境では、誰もが少なからず仕事のストレスを抱えています。

私も、かつてはストレスがあるのは普通と思って無理を続けた結果、心も体も動かなくなってしまったことがありました。

確かに、適度なストレスは成長につながります。でも、それが慢性的に続くと、燃え尽き症候群(バーンアウト)という深刻な心の問題に発展することもあるんです。

燃え尽き症候群って、どういう状態?

燃え尽き症候群とは、簡単にいえば心の電池が空っぽになってしまった状態。

頑張りすぎたり、自分を後回しにしすぎたりすると、知らないうちに心のエネルギーが枯渇してしまいます。

よくある症状

•感情のコントロールが効かなくなる(涙もろくなる、怒りっぽくなるなど)

•仕事に対して無関心になり、冷めた態度をとるようになる

•自分には価値がないと感じることが増える

•眠れなくなる、体調を崩す

ただの疲労とは違い、心の深い部分が傷ついている状態なんです。

なぜストレスが燃え尽きにつながるのか?

1.真面目で責任感が強い人ほど危ない

迷惑をかけたくない、失敗したくないと思う気持ちが強いと、無理をしてでも頑張ってしまいます。

私もかつては、ちゃんとやらなきゃと自分を追い詰めていました。

このあたりについては、別の記事「「完璧じゃなくてもいい」――一歩を踏み出した私が見た、新しい世界」でも、詳しく書いています。

2.周囲からの期待やプレッシャー

成果を求められる環境では、自分の価値を結果だけで判断してしまいがちです。

その結果、成果が出ない自分を否定してしまうことも。

3.相談できる相手がいない

職場やプライベートで孤立してしまうと、ストレスを吐き出す場がなくなります。

誰にも言えないという思いが、さらにストレスを深めてしまうんです。

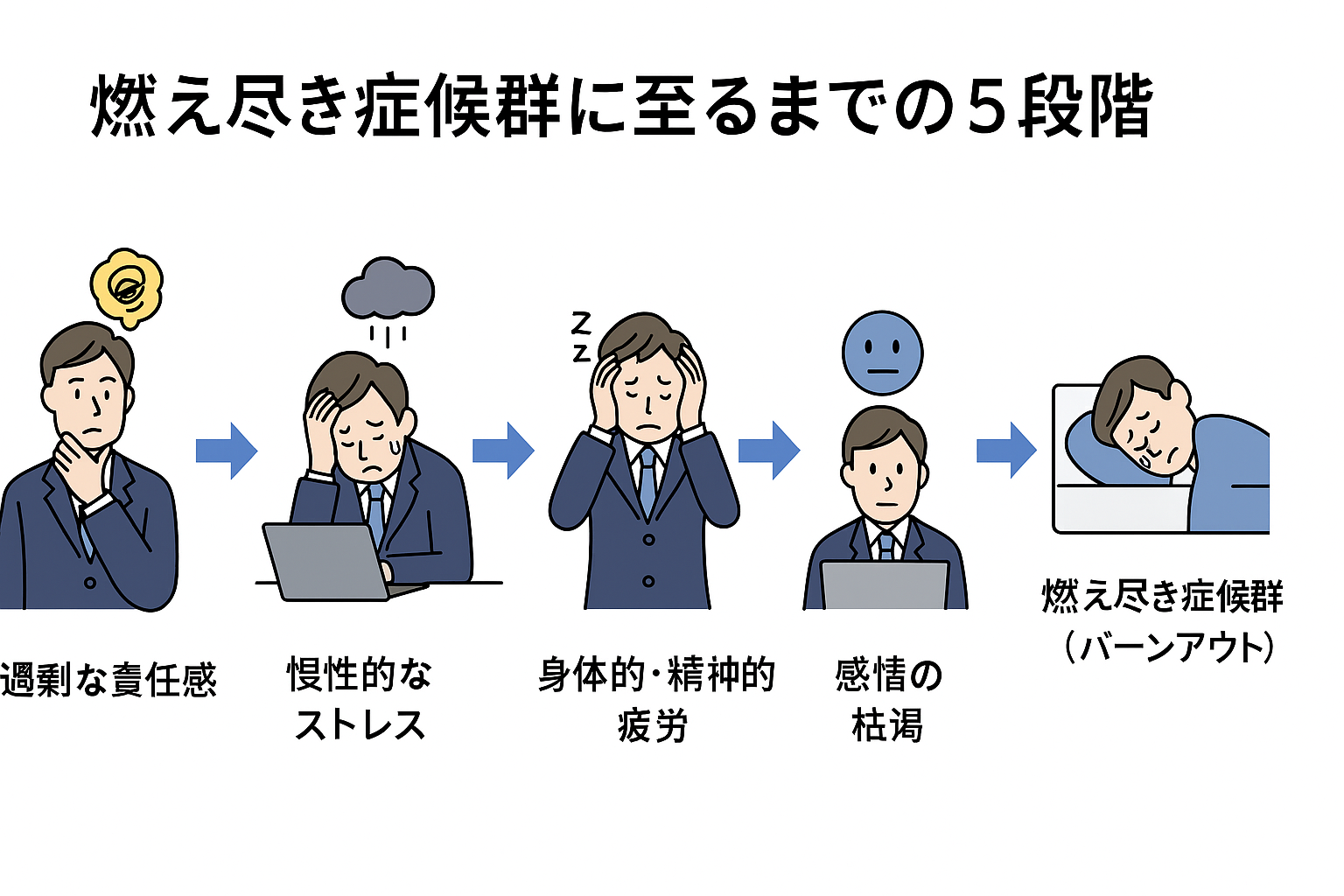

ストレスから燃え尽きまでの流れ

燃え尽き症候群は、一夜にして突然訪れるわけではありません。

少しずつ心が擦り減っていく中で、次のような段階をたどります。

1.情熱の時期:意欲に満ちて仕事に打ち込む

2.疲れを無視して頑張り続ける:でも実は、心は疲れてきている

3.モチベーションの低下と慢性疲労

4.感情の枯渇と無力感:周囲への興味も、自分への期待もなくなる

5.完全に燃え尽きる:仕事を続けられなくなり、休職や退職へ…

自分でできる予防とセルフケア

燃え尽きないためには、日々の小さなサインに気づくことが大切です。

1.違和感をスルーしない

•朝起きるのがつらい

•笑うことが少なくなった

•イライラしやすくなった

これらはすべて、心からのSOSかもしれません。

2.小さな自己ケアを習慣にする

•5分だけでも外を歩く

•スマホを置いて深呼吸する

•日記や今日よかったことを書く

こうした習慣は、自己理解を深め、心の軸を整える時間になります。

このあたりについては、別の記事「心がざわつくとき、どう整える?」でも、詳しく書いています。

3.働き方そのものを見直す

柔軟な働き方や相談体制を整えることも大事。

フルパワーで働き続けるよりも、休みながらでも続けられることのほうが、ずっと長く健やかに働けます。

詳しくはこちら:「働き方改革」と「心の健康」──心がすり減らない働き方を考える

燃え尽きたときの回復ステップ

すでに燃え尽きてしまったと感じたら、無理に立ち上がる必要はありません。

まずは休むこと、助けを求めることが最優先です。

1.専門家に相談する

心療内科やカウンセラーなど、第三者の視点があると、自分を客観的に見つめ直すきっかけになります。

2.自分を責めない

燃え尽きは怠けではなく、限界まで頑張った結果です。

まずは、自分に優しくしてあげてください。

3.ゆっくりと生活を整える

食べて、眠って、歩く。

この当たり前が、回復の第一歩になります。

おわりに:心の声を無視しない

まだ大丈夫と思って頑張り続けることが、必ずしも正解ではありません。

むしろ、そろそろ休もうかなと立ち止まれる人のほうが、長く前を向いて歩いていけるのかもしれません。

毎日のなかで、ほんの少しの余白を大事にしてみてください。

そして、しんどいときには誰かに頼る勇気を持ってください。

未来のあなたが、ちゃんと笑っていられるように。

コメント