中国語版

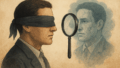

无声胜有声:留白处的艺术灵魂

画家提笔前那片刻的沉默,往往藏着整幅画的灵魂。那不是空无的放空,而是一场与内心的深度对话:如何把心中的风景化作笔下的世界,如何在有限的画布上安排无限的意境。《小窗幽记》早有精妙之言:“画家之妙,皆在运笔之先。”真正的高手,在落笔之前,心中已然完成了整幅画。

有人说,画是空间的艺术,诗是时间的艺术。但这划分未免肤浅。真正的佳作,能定格瞬间,也能延展时光,更能在画面与文字之外,开辟出第三重意境——“不着一字,尽得风流”。

正所谓:“丹青似诗,诗句无言。”在留白处藏乾坤,于无声中听惊雷。

长于笔者,言语自成文章

写作高手的文字,像自然流露的谈话;能言善辩之人的言语,稍加整理,便是好文章。秘诀在于:真正的精通,是让形式消隐,让内容自显。

记得初学写作时,老师常强调“辞藻华丽”。我也曾刻意堆砌华美词句,结果写出来的东西反而矫揉造作。直到某次,我在街头看见一幕离别:

老母亲送别儿子,没有哭喊,只是轻轻整理了他的衣领,把一个苹果塞进他口袋里,说:“到了来个电话。”

回家后,我如实记下这一幕,没有修饰,却意外赢得老师赞叹:“这篇才是真情实感。”那一刻我明白了——最打动人心的表达,常常埋藏在最平淡的语言里。

丹青似诗,诗句无言

古人云:画是无声的诗,诗是有声的画。

而我所向往的境界,是画中有诗的意境,诗中有画的留白。

王维被尊为“诗佛”,正是因为他诗画双绝。

《山居秋暝》一句“明月松间照,清泉石上流”,短短十字,便勾勒出完整的山水画。

虽其画作已难觅真迹,但从记载来看,同样充满诗意。

这启示我们:跨界的融合往往孕育出新的创造力。

正如现代设计中强调的“交叉思维”,不同领域的精华交汇,才能孕育突破性的作品。

留白处的无限可能

中国画的精妙,在于留白。齐白石画虾,大片空白即是水;马远画山,只留一角,其余皆是云雾。留白不是缺失,而是观者想象的天地。

生活亦然:日程排得太满,就失去思考的余地;话说得太尽,就少了回旋的空间。

日本美学中的“间”(MA),强调的正是这种间隔之美。在音乐里是休止符,在舞蹈中是静止瞬间,在对话里是沉默片刻。

我曾参与一个设计项目,团队连轴转两周仍不得要领。某个周日下午,我放下工作,在公园散步,看孩子们追逐嬉戏,忽然灵感闪现:回归最简洁的线条,保留更多空白。

周一我提出这个思路,果然一举通过。客户评价道:“最好的地方,就是没有试图填满每个角落。”

给你的思维留点白

在信息爆炸的时代,留白反而成了稀缺能力。

•做汇报时:别急着堆满资料,先问自己——如果只能讲三点,哪三点最重要?

•写文章时:删掉那些“正确的废话”,让每个字都有价值。

•思考问题时:主动设定“静默时间”,让灵感有机会浮现。

心理学研究表明:相同学习材料,排版留白多的一组,记忆效果提升了40%。留白,本就是认知的呼吸。

如何练就“无声胜有声”的功力?

1.先构思,再执行

不论写作、绘画还是项目管理,花30%的时间打磨构思,执行会更顺畅。古人云:“磨刀不误砍柴工。”

2.学会做减法

初稿完成后,问自己:哪些删掉也不影响整体?

真正的完美,不是“无可添加”,而是“无可删减”。

乔布斯坚持极简主义,他说:“简洁是终极的复杂。”

所有艺术的极致,都是做减法。

3.跨界寻找灵感

读诗的人能做更好的设计,懂画的人能写更美的文章。

写作时,不妨把文章想象成一幅画:

•主色调是什么?(整体情绪)

•焦点在哪里?(核心观点)

•留白在哪里?(读者的想象空间)

4.珍惜空白时光

不要惧怕“无所事事”。放空,往往孕育着最好的创意。

给生活留白:别把日程排满,留出发呆、思考,甚至无聊的时间。

创意,常常在这些时刻悄然到来。

留白不是缺失,而是包容万有的容器

我有个朋友跟随老画家学画。第一天,老师只给他看一幅古画:一角梅花,其余尽是空白。

老师说:“妙处不在画出的部分,而在没画的部分——那是雪,是空气,是冬日的清冷,甚至是花开前的寂静。”

那一刻他明白了:打动人心的,从来不是铺满的画面,而是恰到好处的留白。留白,是对观者的信任。

写作也是如此。万言长篇未必如一句“床前明月光”千古传诵。高手懂得克制表达,让读者参与其间。

这便是创作的悖论:用“少”表达“多”,用“沉默”诉说“丰富”。

在快节奏的时代,最智慧的选择也许不是“多做”,而是“少做”;不是“填满”,而是“留白”。

尾声:各臻妙境的艺术人生

艺术的真谛,不在技巧的堆砌,而在意境的营造;人生的妙趣,不在满满当当,而在回味无穷。

《道德经》有言:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。”房间因空而有用,艺术因留白而动人。

愿你我在各自的领域,都能学会留白:

•给自己留思考的空间,

•给他人留想象的余地,

•给生活留呼吸的间隙。

当我们真正懂得“无声胜有声”的智慧,就能在留白中,遇见真正的艺术灵魂。

コメント