中国語版

引力“翻脸”:宇宙正在用排斥力撕碎我们的常识

“我藐视引力。”

——玛丽莲·梦露

梦露这句张扬的宣言,也许无意间戳中了宇宙的一个真相:

引力,并不总是温顺的“吸引力”。

在广袤的宇宙中,它更多时候像个狂热的“推手”,正在以我们难以想象的速度,把星系彼此推远。

听起来像科幻小说?别急,让我们一步步揭开它的真面目。

一、引力的真面目:不只是“质量的吸引”

从小我们被灌输:“质量产生引力,地球吸引苹果,太阳吸引地球。”

然而,爱因斯坦在1915年就颠覆了这张认知地图——

引力的本质不是“拉力”,而是能量与空间形变的结果。

能量不只是质量。你的声音、阳光、甚至空气的震动,都在微弱地扭曲时空,产生引力。

但真正决定引力是“拉”还是“推”的,并不是质量,而是一个隐藏得更深的角色:压力。

想象你在吹气球——

气体分子像无数个小拳头敲打内壁,这就是正压力,让气球膨胀。

而如果这股压力是“负”的,就像橡皮筋被拉得紧绷——它会努力往内收缩,这便是负压。

关键来了:

当某种物质的负压强大到超过它本身的能量密度时,根据爱因斯坦的方程(能量密度 + 3×压力),它的引力就会变成负值——

从“吸引”瞬间切换成“排斥”!

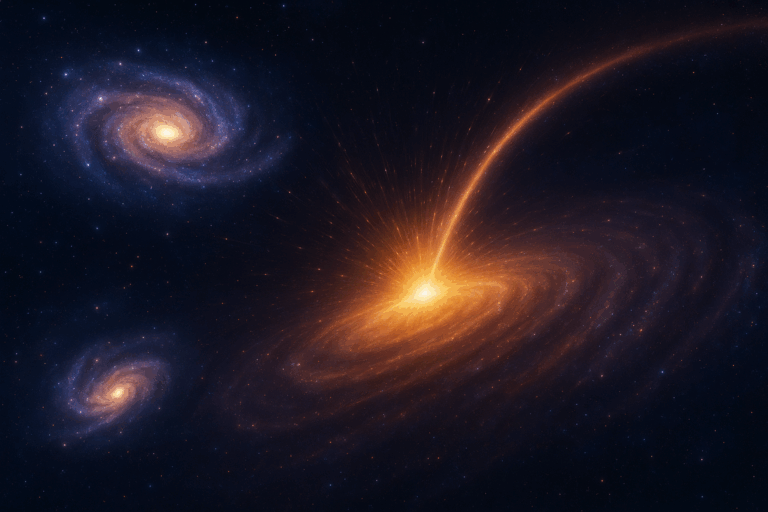

二、暗能量:宇宙的“推手”登场

这种会产生负引力的物质并非虚构。

1998年,天文学家通过观测远方的超新星,震惊地发现:

宇宙不仅在膨胀,而且在加速膨胀。

这就像你把球抛向空中,它不仅没落下,反而越飞越快。

唯一能解释这一反常现象的,就是一种充斥宇宙、带有强大负压的神秘存在:暗能量(Dark Energy)。

换个类比:

如果宇宙膨胀是一场拔河比赛——

•普通物质和暗物质像一群壮汉拼命往内拉(吸引力),

•而暗能量则像一堵无形的墙,从四面八方向外推(排斥力)。

如今,这堵“墙”赢了。

暗能量占据了宇宙总能量的 68.3%,它才是这个宇宙真正的主宰。

“宇宙最不可理解之处,在于它竟然是可以被理解的。”

——阿尔伯特·爱因斯坦

三、反转的启示:为何我们浑然不觉?

你或许会问:既然排斥力主导宇宙,我们为何没被“推飞”?

答案藏在比例里。

暗能量虽然无处不在,但极其稀薄——就像在一杯水中滴入一滴墨汁,味道存在,却难以察觉。

而在地球、太阳这种物质密集的区域,传统引力仍牢牢掌控着局部秩序。

正如哲学家波普尔所言:“科学的本质,在于它能被证伪。”

我们以为“引力等于吸引力”,只是因为我们生活在宇宙中一个极小、极例外的角落。

四、思维升级:用“系统视角”看世界

这个宇宙故事,其实是一次认知的练习。

•表层视角: 引力是吸引力(基于局部经验);

•系统视角: 在宇宙尺度,引力表现为排斥力(由暗能量主导)。

如果我们对“理所当然”的知识多问一句“真的吗?”,

也许就能像爱因斯坦一样,从混沌的时代,看见宇宙最深的秩序。

当我们把视野从教室的地球拉向星海,真相豁然开朗:

•在局部——恒星与行星的吸引维持秩序;

•在整体——暗能量的排斥正撕开星系间的距离,重写宇宙的未来。

“我们生活在引力仍为吸引力的罕见角落,却以为那就是全宇宙的真相。”

——这,或许是人类最大的认知偏见。

结语:在“推”与“拉”之间,看见人类的渺小与勇气

物理学家劳伦斯·克劳斯说过:

“宇宙不欠我们一个答案,但它给了我们提问的机会。”

当你仰望星空,那些星系正被无形的力量推向远方;

而地球上的人们,依旧坚定地相信“万有引力”。

这何尝不是一种浪漫的执念?

真正的智慧,不是摧毁旧知识,而是敢于拥抱未知的排斥力。

在认知崩塌的瞬间,重建更辽阔的理解。

引力的故事提醒我们:

常识只是局部的真相,而非宇宙的法则。

我们像生活在孤岛上的居民,以为世界止于椰林与沙滩,

直到有一天扬帆远航,才发现无边的海洋,正在翻涌着新的可能。

暗能量究竟是什么?

这场由“叛逆引力”主导的膨胀,终将走向何方?

这些问题,依然悬浮在当代物理的天穹之上。

“已知是一个圈,圈外是未知的海洋。圈越大,接触的未知也越多。”

——布莱兹·帕斯卡

这正是科学的浪漫所在:

它不断推翻我们的自以为是,

让我们在仰望星空的那一刻,

仍能保持一颗谦卑而好奇的心。

当你再次感受到脚下的重力时,不妨想一想——

在那无垠的宇宙深处,

正上演着一场与之相反、波澜壮阔的“排斥史诗”。

コメント