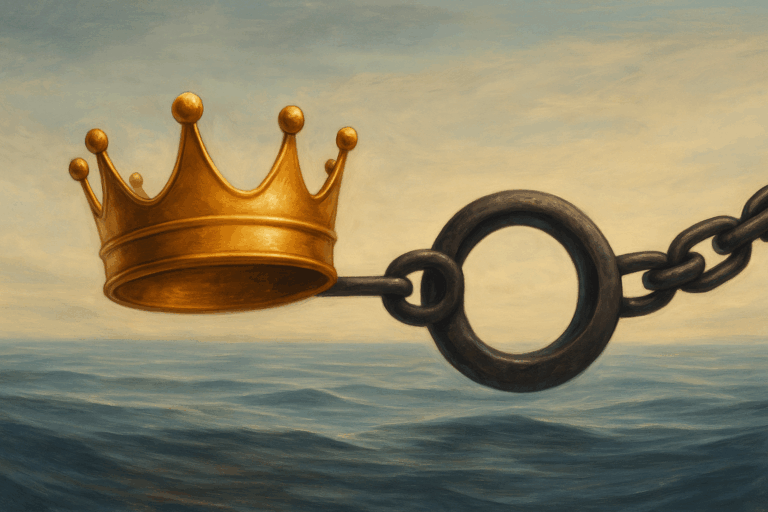

Excellence: The Crown of Today, the Shackles of Tomorrow

考えたことはないでしょうか?

かつて時代を席巻した名門企業が、競合に敗れたのではなく――

むしろ自ら誇りとした「優秀な経営」によって倒れていったことを。

一見すると矛盾ですが、これはビジネスの世界で最も残酷な現実です。

ハーバード大学のクレイトン・クリステンセン教授は著書『イノベーションのジレンマ』でこう述べました。

「優れた経営をしている企業ほど、破壊的変化に対応できない。」

これは、正しいことをすればするほど、深く間違えるという逆説です。

一、なぜ「優秀さ」が罠になるのか

あなたが今、ある企業のCEOだとしましょう。

目の前には二つの選択肢があります。

プロジェクトA:既存顧客を対象に、安定した利益を生み続ける堅実な事業

プロジェクトB:一部の“非主流”顧客に向けた、規模も小さく利益も薄い新事業

99%の理性的な経営者なら、迷わずAを選びます。

――しかし、それこそが悲劇の始まりなのです。

クリステンセンは次の3つの発見で、この罠の核心を明らかにしました。

1.破壊的イノベーションはいつも「見た目が悪い」

新技術は登場時、未熟で取るに足らない存在に見えます。

精密な市場分析では、その微かな芽を検知できません。

2.技術の進化速度は顧客需要を追い越す

技術が現状顧客のニーズを超えると、顧客志向の優良企業ほど次の波を見逃します。

デジタルカメラは画質で劣っても、「手軽さ」で時代を変えました。

3.資本市場という“完璧な罠”

上場企業は美しい決算のためROIを追求します。

短期で成果の見えない革新は、組織の論理の中で自然に排除されます。

結果、「完璧なマネジメント」はいつしか「変化を拒む装置」と化します。

「完璧」について、別記事で詳しく紹介しています。→【「完璧じゃなくてもいい」――一歩を踏み出した私が見た、新しい世界】

二、現代版『刻舟求剣』――動く船で剣を探す人たち

『呂氏春秋』にこんな寓話があります。

楚の男が川を渡る途中、剣を水に落としました。

彼は船縁に印を刻み、「剣はここで落とした」と言いました。

しかし船は進み、水は流れている。岸に着いて印の位置で水に飛び込んでも、剣はもうそこにはない。

今の大企業も、この楚の男のようです。

「ベストプラクティス」という刻印にしがみつき、変わり続ける市場で、過去の成功の場所を探そうとする。

しかし、船は動いている。

市場も、顧客も、世界も――すでに別の流れにあります。

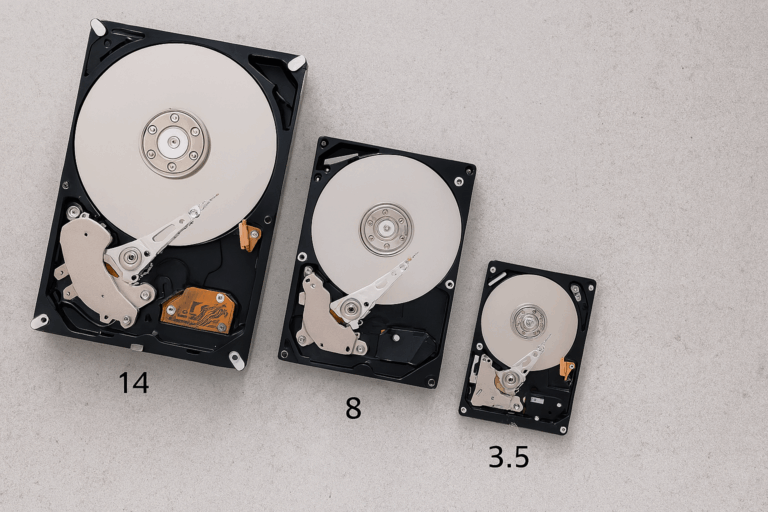

三、ハードディスク業界が教える「優秀の代償」

クリステンセンは、ハードディスク産業の歴史を通じてこの現象を見事に証明しました。

14インチハードディスクを支配したリーダー企業たちは、技術でも管理でも完璧でした。

そこへ8インチモデルが登場します。

彼らは徹底的な市場調査の末、こう結論づけました。

「容量が小さい、価格が高い。既存顧客には不要だ。」

――しかし、その顧客は既に変わり始めていたのです。

8インチはパーソナルコンピュータ市場に受け入れられ、やがてPCの爆発的普及とともに旧巨人たちは追いつけなくなった。

この物語は、サイズが5.25インチ、3.5インチと変化するたびに、

「旧王の葬式」と「新王の戴冠式」が繰り返される形で続きました。

破壊的イノベーションは、既存土俵で戦わず、新しい土俵を作るのです。

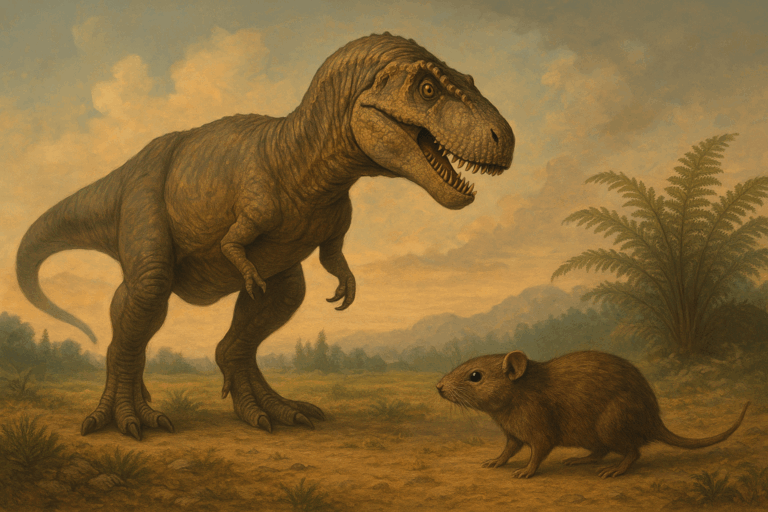

四、恐竜の教え:生き残るのは「適者」

恐竜は地球を1億6千万年支配しました。強大で効率的、ほぼ完璧な支配者です。

しかし環境が一変した瞬間、生き残ったのは小さな哺乳類でした。

老子は『道徳経』にこう記します。

「上善は水の若し。水は万物を利して争わず。」

水は形を変え、あらゆる場所に適応し、柔らかでありながら硬きをも砕く。

ダーウィンもこう語りました。

「生き残るのは、最も強い種でも最も賢い種でもない。変化に最も適応した種だ。」

不確実な時代では、“強さ”よりも“しなやかさ”こそが生存の鍵です。

「不確実な状況の中でできること」を見つめ直したい方は、【混乱は終わりではなく、変化のはじまり──不確実な時代を、どう歩くか?】もあわせてお読みください。

五、打開の道――秩序の中に少しの混沌を

クリステンセンはこう助言します。

「破壊的技術の開発は、既存顧客の論理から切り離された組織に任せよ。」

鍵は次の3つです。

1.不確実性のための余白を残す

効率一辺倒にならず、試行錯誤に使える資源を持つ。

2.“イノベーション特区”を設ける

新事業を本体のKPI評価から切り離し、自由に探索できる場を作る。

3.「実行文化」から「探索文化」へ

未知の市場では計画通りの実行よりも、早く学び柔軟に修正することが重要。

スティーブ・ジョブズが言ったように、

「イノベーションとは、リーダーとフォロワーを分けるものだ。」

真の革新は、いつも少し不格好な土壌から芽を出します。

結語:変化の川を航くために

「唯一変わらないもの――それは変化そのものである。」

私たちは今、かつてない速度でパラダイムが転換する時代に生きています。

昨日の成功法則は明日の失敗要因となり、今日の競争優位は明日の足かせになるでしょう。

過去に刻んだ栄光も、未来ではもう通用しません。

川は流れ、市場は変わり、世界は移り変わる。

知恵とは完璧な管理を守ることではなく、変化に感応することです。

クリステンセンの言葉を借りれば、

「最も危険なのは間違えることではない。すべてを正しく行いながら、世界が変わってしまうことだ。」

優秀さの真価は、過去を守ることより、自らを破壊する勇気にあります。

変化の波の前で、私たちは皆、学び続ける学生なのです。

確かなことは一つ――

不確実性を、恐れず抱きしめること。

コメント