Buddha’s Doubt Wisdom: The Power of Questioning Before Believing

盲信は、思考の自壊プログラムである。

デカルトは言った。「我思う、ゆえに我あり。」

だがもし彼が現代に生きていたなら、こう続けたかもしれない。

――「我疑う、ゆえに我、目覚める。」

いま私たちは、情報が奔流のように押し寄せる時代に生きている。

賢者の教え、専門家の意見、トレンドの声。

無数の言葉が、あなたの思考のハンドルを奪おうとしています。

しかし二千年前、一人の智者は諭した。

「信じる前に、立ち止まりなさい。」

それは世界を拒む教えではない。

他人の思考に奪われた“自分の考える力”を取り戻すための処方箋です。

その名は――仏陀。

そして、彼の教えはたった四文字に凝縮される。

「軽信を拒め。」

仏陀は弟子たちにこう告げた。

「たとえその言葉が私の口から出たとしても、すぐに信じてはならない。」

一、「十の不軽信原則」――疑いは智慧の出発点

南伝の経『カラーマ経』には、仏陀の十の教えがある。

現代語にすればこうなるだろう。

•「みんながそう言っているから」と信じるな

•「昔からそうだから」と信じるな

•「ネットで話題だから」と信じるな

•「本に書いてあるから」と信じるな

•「理屈が通っているように見えるから」と信じるな

•「専門家が言っているから」と信じるな

•「常識に合っているから」と信じるな

•「自分の予想と一致するから」と信じるな

•「その人が魅力的だから」と信じるな

•「先生が言ったから」と信じるな

これらは、心を守る十のファイアウォールだ。

本質はただ一つ。

「智慧とは、疑いの質によって決まる。」

仏陀は、情報の海を渡る私たちに最良の“ナビゲーションシステム”を与えました。

その最終目的は———

「誰の奴隷にもなるな。たとえ、それが仏陀自身であっても。」

それは傲慢ではなく、理性と誠実の極致である。

ショーペンハウアーも言った。

「自分の頭を、他人の思想の競馬場にしてはならない。」

「人生の知恵」について、別記事で詳しく紹介しています。→【終点を見通して軽やかに歩む —— 『菜根譚』が教える執念を手放す智慧】

二、「信」から「証」へ――多くの人が避ける道

疑うことは、終わりではない。

真実へ続く扉である。

仏陀はさらに説いた。

「信じる必要はない。自ら観察し、思考し、実践せよ。」

誰かが「このレストランは最高だ」と言ったとしよう。

あなたの選択は三つだ。

1.盲目的に信じ、失望する。

2.否定して、機会を失う。

3.自分の舌で確かめ、判断する。

———これが「体験して証す」こと、すなわち体証である。

疑いの精神とは、否定のための否定ではない。

それは、真実を照らす灯火である。

誰かが「蜂蜜は甘い」と言っても、自ら味わわなければ、

その“甘さ”は永遠に概念のままだ。

“自分の舌で確かめたい”――その衝動こそ、疑いの核心。

「思考」を見つめ直したい方は、【あなたが思う「ひらめき」の90%は、この12種類の思考パターンから生まれている】もあわせてお読みください。

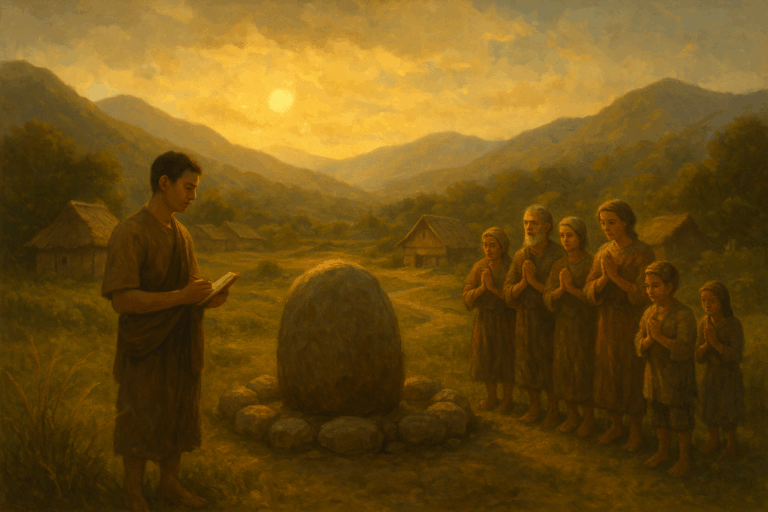

三、「神石」の物語

山あいの小さな村に、“祈雨の神石”が代々伝えられていた。

干ばつのたびに人々は祈り、雨を待った。

「祖先がそうしてきたから。祈れば必ず雨が降る。」――そう信じて。

ある年、都会で気象学を学んだ青年が帰郷した。

彼は伝統を否定せず、祈雨の日の天候を記録し続けた。

一年後、青年は静かに告げた。

「“成功した祈雨”の多くは、雨季の直前に行われていました。

降ったのは石の力ではなく、季節の自然な流れです。」

村人は最初こそ反発したが、やがて自ら空を見上げ、風を感じ、

雨の徴を読み取るようになった。

祈りを捨てることなく、水路を築き、科学を学び、生活を自ら変えていきました。

信仰は壊れなかった。

ただ、目が開かれたのです。

四、いま「疑う力」が必要な理由

アルゴリズムが“見せる現実”を決める時代。

疑いは悲観ではなく、生き延びるための知性である。

•バズるニュースに「別の面はないか?」と問う勇気。

•“これが正義”とされる意見に「本当にそうか?」とつぶやく冷静さ。

•専門家の結論に「データの出所は?」と探る習慣。

ソクラテスは言った。

「吟味されぬ人生は、生きるに値しない。」

問い直されることのない信念は、守るに足るものではありません。

五、「建設的な疑い方」を身につける

1.まず一時停止する

感情を揺さぶる情報ほど、すぐに反応しない。24時間おいてから判断する。

2.三つの質問を投げる

情報源は? 反証は? 信じた結果、自分はどう動く?

3.小さく試す

重要な信念ほど、実験してみる。現実が最良の教師。

4.開かれた懐疑を保つ

疑うのは真実に近づくためであり、自己正当化のためではない。

真に成熟した懐疑者は、常に説得される準備がある。

結語:自分の思考の門番であれ

ル・ボンは『群衆心理』で言った。

「人は群衆の中に入ると、知性を失う。」

この“集団無意識”に抗う唯一の術———

それは冷静な疑いと独立した判断である。

仏陀が偉大であったのは、信仰を広めることではなく、目覚めを促す存在であったからです。

彼は言う。

「私を信じるのではなく、自ら確かめた真理を信じよ。」

世界が答えを急ぐ時代に、仏陀の智慧は静かに教える。

「結論を急がず、真実を自ら確かめよ。」

盲信せず、迎合せず。

自分の目で見て、自分の頭で考え、自分の体で確かめよう。

なぜなら、あなたが唯一盲従していいものがあるとすれば、

それは――「盲従しないこと」だから。

疑うことは智慧の終わりではなく始まり。

体験することは、知識をなぞることではなく、生命そのものを生み出す行為です。

どうか私たち一人ひとりが、他人の思想の植民地ではなく、

自らの生命を探究する旅人でありますように。

コメント