When Kindness Is Misunderstood: How to Offer Goodwill Without Creating Distance

はじめに:なぜ、善意が裏目に出るのか?

人には親切にしなさい――そう教えられて育った私たちにとって、善意は当然の行動です。でも実際には、その親切が思わぬ誤解を生み、かえって距離ができてしまうこともありますよね。

そんなとき、心の中にはモヤモヤが残ります。良かれと思ってしたのに、なぜ…?と。

では、どうすれば善意をもっと自然に、相手の心に届く形で伝えられるのでしょうか。実際のエピソードを交えて、考えてみたいと思います。

エピソード1:助けたい気持ちが、壁を生んだ

ある日、知り合いのAさんがこんな話をしてくれました。近所に一人暮らしの年配男性がいて、どうも生活が大変そうだと。気になったAさんは、さりげなく食料を渡したり、水道代を一部肩代わりしたりしたそうです。

ところがその男性は、施しのようで恥ずかしいと感じたのか、徐々に距離を取り始め、最終的には周囲に不満を漏らすようになったのだとか。

Aさん自身も驚き、そして深く考えたそうです。相手の気持ちを汲み取ることなしに親切をするのは、独りよがりだったかもしれない。

この体験から彼が得た気づきは、善意とは相手の尊厳を大切にするところから始まる、ということでした。

→ 関係の行き違いから得た学びについては、失敗から学ぶ力――立ち直る勇気と自己回復の方法でも詳しく触れています。

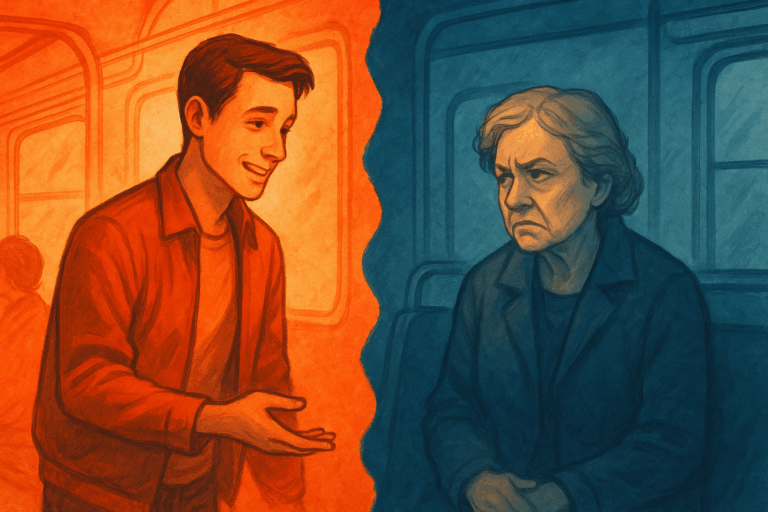

エピソード2:親切が空回りした電車内での一幕

筆者自身も、こんな経験があります。ある日バスに乗っていたとき、穏やかな表情をしたご年配の女性が乗車してきました。席を譲ったほうがいいかなと思い、軽く会釈して立ち上がったところ――

女性は少し困ったように笑って、私、まだそんなに年取ってないのよとポツリ。

その場の空気がなんとも気まずくなってしまい、こちらもどう返せばよいのか分からず、少し後悔が残りました。

そのとき、心に浮かんだのはこんな言葉でした。善意も、タイミングや方法を誤れば、相手の心に届かないどころか、壁になってしまうことがあるんだと。

善意がすれ違う理由:背景にある“心のメカニズム”

善意の押しつけになっていないか?

親切のつもりでも、相手にとっては余計なお世話見下されているように感じると受け取られることがあります。

特に、自尊心が強い方や、過去に人からの善意で傷ついた経験がある方にとっては、裏があるのでは?と警戒されてしまうことも…。

→ このような人間関係における信頼の揺らぎについては、人間性の脆弱さと清明――偏見に支配されずに生きるためにでも取り上げています。

自然な思いやりには、観察と柔軟さが必要

たとえば電車の中で席を譲る場合、いきなり立ち上がるのではなく、まず目線や表情で相手の反応をうかがう――そんな小さな観察が、気まずさを避けるカギになるのかもしれません。

また、相手が今この親切を必要としているのかを見極めるには、ちょっとした間合いや空気を読む感覚も大切です。

→ 鈍感は、優しく賢く生きるための力では、あえて気づかないふりという優しさにも触れています。

善意を上手に届ける2つの工夫

気配りで反応を見る

いきなり行動に移すのではなく、まず目線を送ってみたり、少しだけ体を動かしてみたり――相手の反応を見ながら判断するだけで、自然な配慮になります。

選択肢を与える言葉づかい

どうぞお掛けになりますか?と一声かけるだけで、相手の選択を尊重する形になります。

これはしてあげるではなく、選んでもらう関係性をつくるための小さな工夫です。

おわりに:善意の根底にあるもの

善意が通じないとき、私たちはつい傷つき、混乱します。でも、それはあなたの優しさが間違っているわけではありません。

大切なのは、相手に合わせる柔らかさと自分を守る静けさのバランスです。

相手に断られても、自分の想いまで否定する必要はありません。少しだけ深呼吸して、また次の優しさを届ける準備をしていきましょう。

→ 日々の中で心を整えるヒントは、自己ケア(セルフケア)の基本と実践|心と体を整える毎日の習慣にもまとめています。

あなたの善意は、どう届いていますか?

よければ、あなたの経験も聞かせてください。誰かに親切にしようとして戸惑ったこと、逆に救われたこと……小さな優しさの記憶が、私たちを育ててくれるのかもしれません。

コメント