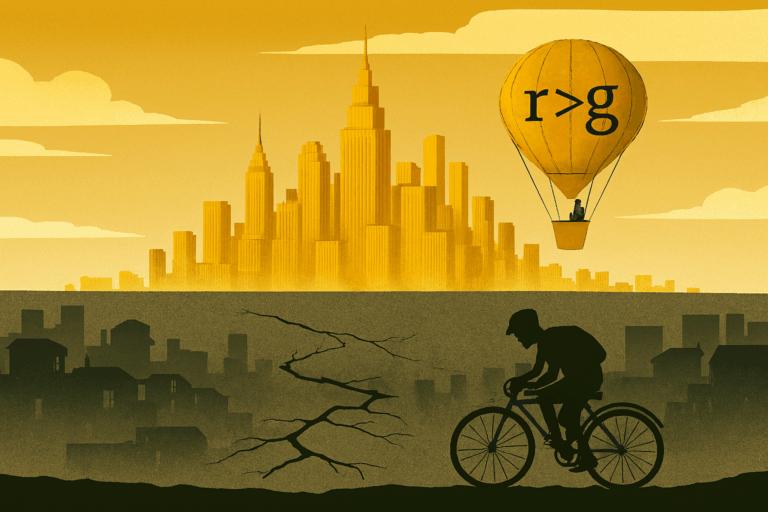

Wealth Growing Faster Than Sweat: Are We Entering Another Gilded Age?

――トマ・ピケティが300年のデータで暴いた、残酷な真実

「貧しきを患えず。不均を患う。」

二千年前の中国のこの古言が、いま再び、グローバル資本主義の舞台で鮮烈に響いている。

『21世紀の資本』を閉じたあとも、この言葉は耳の奥にこだまする。

ピケティの大著は軽やかな読み物ではない。むしろ三世紀分の膨大なデータに基づく、私たちの社会の「健康診断書」。

その診断結果は冷酷。――富が、かつてない速度で上層へと集中している。

そして私たちの多くは、資本リターンという高速列車に取り残されつつあります。

ピケティの結論は、驚くほど単純で、しかし耳に痛いほど鋭い。

資本の収益率(r)が経済成長率(g)を上回るとき、格差は必然的に拡大する。

つまり「お金がお金を増やすスピード」は、「人が働いて稼ぐスピード」を圧倒的に凌ぐ。

結果として、世界は再び「富の世襲」が支配する社会へと傾きつつあります。

Ⅰ.数字が告げる現実——私たちは「金ぴか時代」に戻っている

ピケティは机上の空論を語る学者ではない。

彼のチームは、30カ国以上を網羅する「世界高所得データベース」を構築し、冷徹な数字で資本主義の現実を突きつけた。

•2012年、世界上位1%の世帯が保有する富は、世界全体の22.5%に達した。これは大恐慌前夜、1928年以来の最高水準である。

•世界で最も富を持つ85人――大型ジェット機に収まるほどの人数――が、地球人口の半数、最貧層35億人と同額の資産を所有している。

数字は冷たい。だがその冷たさの裏で、人間社会の熱は失われている。

私たちはまるで時間を巻き戻し、19世紀の「金ぴか時代」に戻っているかのようです。

Ⅱ.絶望の方程式:r > g

ピケティが見出したのは、経済の宿命のような不等式である。

過去300年にわたり、資本収益率は4〜5%、経済成長率は1〜2%にとどまってきた。

少し計算してみよう。

•資本:年5%で運用すれば、「72の法則」に従い、およそ14年で資産は倍になる。

•労働:年1.5%の昇給なら、倍増までに48年もかかる。

富裕層は「資本ロケット」で天空へと舞い上がり、労働者は「自転車」で地上をこぎ続ける。

両者の距離は、指数関数的に広がっていく。

ウサギとカメの競争ではない。今回は、ウサギが眠らず、ロケットを背負っている。

ドラッカーは「社会の最大の断層は、資本と労働の間ではなく、知と体の間にある」と語った。

ピケティは、その断層が資本によってさらに深く掘り下げられている現実を明らかにしました。

Ⅲ.ビルとサラ——二つの軌道

ビルは家業を継ぎ、毎年5%のリターンを享受する。

サラは名門大を卒業し、年10万ドルを稼ぎながら、毎年2%の昇給で働く。

ビルは利益を再投資し、資産は雪だるまのように膨張する。

サラは努力を重ねても、家賃や教育費の上昇に追いつけない。

10年後、ビルの資産は倍増し、サラの所得はわずか22%の伸びにとどまる。

資本の複利の前では、勤勉さも無力です。

やがて、サラの子は奨学金を背に大学へ進み、ビルの子は信託基金で会社を買収します。

ピケティは警告する。

「このままでは、21世紀は19世紀ヨーロッパの再演となる。富の世襲が努力を凌駕し、社会の流動性は閉ざされる。」

Ⅳ.CEO報酬から「世界的富裕税」へ

1950年代、アメリカではCEOの年収は一般社員の約20倍にすぎなかった。

それがいまや200倍を超える。

グローバルな資本移動、金融自由化、新自由主義の拡張。

その連鎖が、資本を制約のない力へと変えた。

富はもはや生産の現場ではなく、金融ゲームの中で膨張しています。

ピケティは指摘する。

「いくら経済成長というケーキが膨らんでも、ナイフを握る者が資本である限り、大多数はいつまでも欠片しか得られない。」

「金融ゲーム」について、別記事で詳しく紹介しています。→【繁栄と不況――なぜ「永遠の投資神話」は存在しないのか】

Ⅴ.ピケティの処方箋——グローバル富裕税

ピケティは革命を求めない。

彼が提示するのは、構造を再設計するための制度的解決——世界規模の富裕税。

彼の試算では、超富裕層に対する理想的な最高税率は80%超。

たとえばアメリカでは、年収50万〜100万ドル以上の部分に高税率を課すことで、成長を損なわずに投機を抑制し、成果を広くシェアできるといいます。

これは懲罰ではなく剪定である。

資本という蔦が生態を覆い尽くす前に、社会という庭を整える。

目的は破壊ではなく、均衡の回復です。

Ⅵ.それは革新を殺すのか?

「富裕税はイノベーションを阻む」との声もある。

だがピケティは反論する。

「課税の対象は“創造”ではなく“利権”である。」

抑制すべきは、努力ではなく不労所得。

攻撃すべきは、投機であって挑戦ではない。

これは真の創造者が、公正なルールのもとで競えるようにする再設計です。

Ⅶ.結び——私たちはどんな未来を選ぶのか

「貧しきを患えず。不均を患う。不貧を患えず。不安を患う。」

古人の言葉は、いまなお真理である。

ピケティの『21世紀の資本』は、完璧な答えを示す本ではない。

だがそれは、暗礁だらけの未来を照らす灯台だ。

――私たちは、1%が富を支配する「新・金ぴか時代」を望むのか。 それとも、努力が報われる「希望の社会」を選ぶのか。

「資本の論理が人間の論理を凌駕するとき、文明は後退する。」

この問題は経済ではなく、文明の選択であります。

極端に分断された社会では、誰も真の勝者にはなれない。

第一歩は、現実を直視し、仕組みを理解し、そして――変えると決めること。

チャーチルの言葉を思い出そう。

「悲観主義者はすべての機会に困難を見つけ、楽観主義者はすべての困難に機会を見つける。」

いま、経済の旋律は一部の者のためだけに奏でられている。

このままでは、社会というオーケストラ全体の調和が崩れてしまう。

歴史は同じメロディを繰り返さない。

だが、韻は踏む。

そして今、その韻は19世紀の「金ぴか時代」と不気味に響き合っています。

未来は、私たちの手の中にある。

努力が意味を持つ社会を築くのか、

それとも生まれが運命を決める世界に沈むのか。

答えは、私たちがどんなルールを問い直すかにかかっています。

コメント