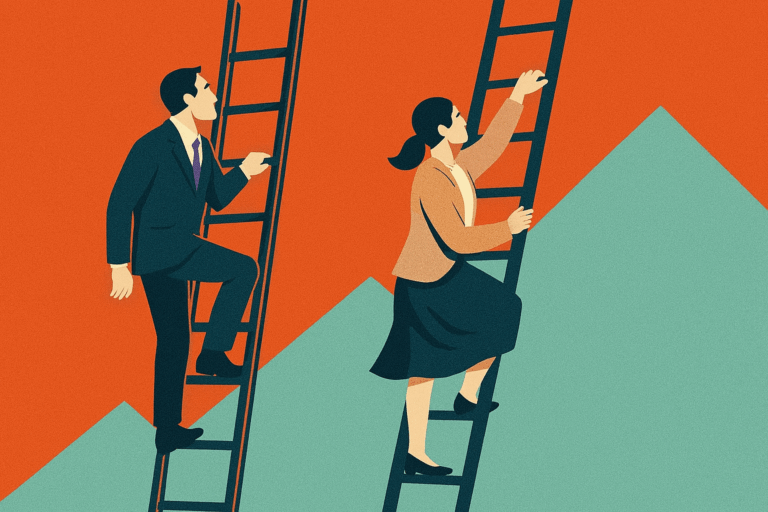

Each Step You Climb Shapes the Way You Descend

———ランスデンの梯子の哲学:本当に賢い人は、決して道を断ち切らない。

人は高みを目指すとき、つい「もう二度と振り返らない」と思い込みます。

しかし、すべての高みには“引力”があるのです。

アメリカの経営学者ランスデンは、

その盲目的な上昇志向を、たったひとつの比喩で見事に打ち砕きました。

「登るときこそ、梯子をきれいに保ちなさい。

そうでなければ、降りるときに滑り落ちてしまう。」

それは悲観的な呪いではなく、

最も深い「生き方の知恵」。

あなたの上昇の軌跡が、いつか来る下降の姿を決めるのです。

第一章 成功とは、登りきることではなく「往復の旅」である

ランスデンの原則の本質は、システムとして生きる視点を持つことにあります。

成功とは、一度きりのゴールを目指す短距離走ではなく、

上りと下りが交互に訪れる長い旅。

本当の賢さとは、どんな状況でも穏やかに自分の道を整えて進めることです。

幼い頃から「上を目指せ」と教えられてきた私たちは、

「どう降りるか」を学ぶことはほとんどありませんでした。

ランスデンの比喩の素晴らしさは、

上昇にしか向いていなかった視線を、一瞬で「全体の航路」へと戻すことにあります。

人生も仕事も、進むことだけが目的ではありません。

退くこと・引くこと・戻ることを学んでこそ、

成熟は形になるのです。

古の言葉が伝えます。

「進退に度ありて、はじめて進退に窮せず。

宠辱を忘れてこそ、宠辱に驚かず。」

「人生」を見つめ直したい方は、【あなたの人生は ―― 振り子か、それともブランコか?】もあわせてお読みください。

第二章 なぜ「梯子をきれいに保つ」ことが大切なのか

1.人間関係は構造でできている

あなたの梯子は道具ではなく、関係の構造体です。

同僚、上司、部下、顧客、競合——

そのすべてで編まれています。

あなたの一つひとつの行動が、その構造の摩擦を変えていきます。

人に厳しすぎる態度、橋を焼き捨てる行動は、

梯子に油を塗るようなもの。

登るときは滑らかでも、降りるときには命取りです。

2.時間という変数

世界は思ったより狭く、業界は驚くほど小さい。

今日の部下が、明日の顧客になる。

今日の競合が、明日の支援者になる。

短期的には、他人を押さえつけることで早く昇れる。

しかし長期的には、それが未来の自分の足元を削る。

「風は巡り、与えたものが、必ず返ってくる。」

第三章 降り方を意識して登る人が、最後に勝つ

私たちは常に「どう登るか」を考えます。

ランスデン原則は、静かに問いかけます。

「どう登るか」ではなく、

「どう降りられるか」を設計せよ。

優れた登山家は、頂を見つめながらも、

次の足場と下山路を常に確認します。

なぜなら、登頂の喜びは一瞬、

無事に戻ってこそ、本当の勝利だからです。

皆が山頂の風景に心を奪われるとき、

“下り”を見据えた者こそ、真の知恵を持つ人です。

第四章 二人の「降り方」

営業部に、AkioとAyaという二人のスターがいました。

Akioは優秀でしたが、強引で、部下の成果を奪い、他部署に高圧的。

Ayaは実力がありながらも、穏やかで、功を分かち、常に感謝を忘れませんでした。

人々は言いました。

「Akioは孤狼、Ayaはリーダー。」

ある日、大型プロジェクトが失敗し、組織再編で二人とも降格に。

Akioは再び課長に戻りましたが、チームは離反し、周囲は非協力的。

油で滑る梯子を降りるようでした。

Ayaも降格しましたが、チームは団結し、

他部署からも支援の声が上がりました。

彼女の梯子は清らかで、支える手がありました。

一年後、新事業を成功させたのはAya。

彼女は再びより高く、安定した場所へ戻りました。

Akioは衝突をきっかけに退職。

二人を分けたのは、能力ではなく、梯子の整え方でした。

第五章 「梯子をきれいに」保つための原則

これは「人に優しくしよう」という理想論ではありません。

実践できる知恵です。

1.対人:善意の種をまく

出会いを「長い関係の始まり」と考える。

『道徳経』に曰く、

「人に与えれば、己さらに有り。人を助ければ、己さらに豊かなり。」

2.対事:原則を守る

成果を追うのはよい。

だが、手段を選ばぬことは自滅への道。

“いつ見られても恥じない行動”を選ぶこと——それは道徳であり同時にリスク管理です。

3.対己:宠辱を忘れる

上昇期に驕らず、下降期に卑下せず。

頂点に立つことではなく、

頂点から降りるときの優雅さこそ、真の成功です。

第六章 善意を行動に変える

•成果を独占せず、共有する。

•責任を回避せず、引き受ける。

•陰で批判せず、正面から称える。

•先に手を差し伸べる。

形容詞を行動に変える:

•「部下を大切に」ではなく、

→ 毎週15分、1on1で話を聞く。

•「もっと協力を」ではなく、

→ 四半期ごとに他部署と共同プロジェクトをする。

そして、長期主義者であれ。

今日踏みつけた相手が、明日の味方になるかもしれない。

視線を「今期のKPI」から「10年後の信頼」へ。

その瞬間、短期的な誘惑は自然と色あせます。

第七章 人生の梯子には「余白」がいる

1.余地を残す

勝っても、相手の尊厳を奪わない。

議論に勝ったあと、コーヒーを差し出す余裕を。

『道徳経』曰く:「持ちて盈つるは、その已むに如かず。」

やりすぎより、控えめが美しい。

2.善意を貯める

無理のない範囲で人を助ける。

情報を共有し、紹介し、励ます——

それは「感情口座」への貯金。

普段見えなくても、いざという時あなたを支えます。

3.自省を習慣にする

毎週10分、自分に問う。

「誰かを無意識に傷つけなかったか?」

「なぜそうしてしまったのか? どう改善できるのか?」

小さな内省が、急な下降のとき、あなたを守るロープになります。

「内省」については、別の記事【コンフォートゾーンを抜けて、認知を目覚めさせる】で詳しく書いています。

第八章 登るときは敬意を、降りるときは品格を

「勝つ者だけが生き残る」と言う人がいます。

でも、永遠に山頂に立つ人などいません。

風は変わり、潮は引く。

人の価値はどれだけ高く登ったかではなく、

どれだけ美しく立ち直れるかで決まります。

その「反発力」は、あなたが上昇の途中で積み重ねた信頼から生まれます。

穏やかに降りられる人は、運が良いのではありません。

皆が頂上を見ているとき、

彼らは黙って梯子を磨いていたのです。

登るときに敬意を、降りるときに品格を――

この二つがあれば、どんな変化も恐れることはありません。

人生の全ての「上り」と「下り」が、

あなたという人間を形づくるのです。

最後に、『論語』の一節を思い出しましょう。

「その為すところの人や、発憤して食を忘れ、楽しんで憂いを忘れ、老の至るを知らず。」

他人を超えることではなく、

自分の好きなことを誠実に続けること。

その瞬間、あなたは自然と人を大切にし、羽を惜しみ、人を傷つけなくなる。

上も下もなく、進むも退くも自在。

――どうか、あなたの梯子がいつも整っていて、

登るときも、降りるときも、

穏やかで、美しくありますように。

コメント