Don’t Be the “Brain-Damaged Leader Fish”! — How Blind Obedience Destroys Teams

———あなたの盲信が、チームを沈めている

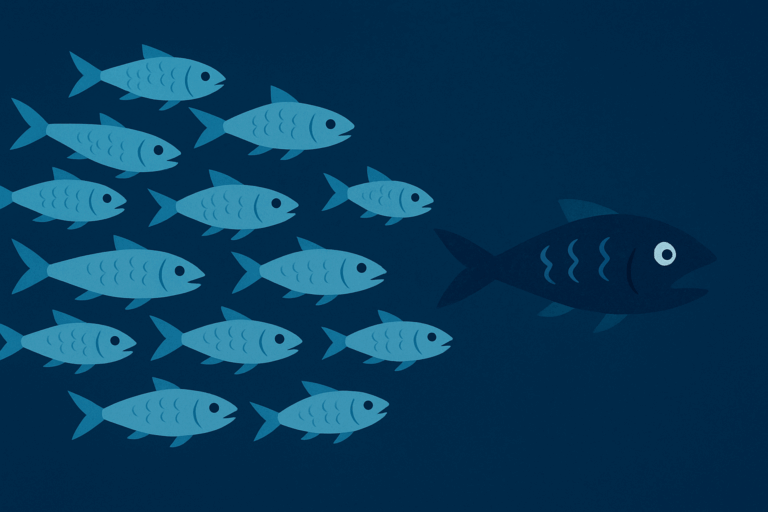

ドイツの動物学者ホルストは、ある実験で驚くべき現象を発見しました。

群れで泳ぐオイカワのリーダーが脳に損傷を受けて方向感覚を失っても、仲間の魚たちはその“狂ったリーダー”に迷いなくついて行き、結果として群れ全体が破滅へと向かうというのです。

一見、荒唐無稽な話に思えますが、私たちの職場を見渡せば、同じような光景はいくつもあるのではないでしょうか。

この「オイカワ効果」の悲劇の本質は、“無能な上司”そのものではありません。

真の問題は、盲目的に従う文化、すなわち「疑わない」「考えない」ことを常態化させる組織風土です。

1.リーダーの暴走は「導火線」にすぎない

健全な組織には、フィードバックと修正の仕組みが不可欠です。

しかしオイカワの群れには、「リーダー → フォロワー」の一方向の構造しかなく、「フォロワー → リーダー」への逆フィードバックが存在しません。

リーダーが誤れば、修正プログラムは作動せず、崩壊は時間の問題です。

まるで古代の専制君主制のように、「君が死ねと言えば、臣は死なねばならぬ」。そんな仕組みでは、皇帝が一度誤れば国全体が滅びるのも当然です。

2.部下の盲従が悲劇を拡大させる

多くの人は無知なのではなく、「考えること」を放棄しています。

責任を上司に預け、自らの判断をやめてしまう。心理学ではこれは「責任の拡散」と「権威への服従」と呼ばれます。

「何かあっても上が何とかしてくれる」――

その瞬間に、思考停止が始まります。

スタンフォード監獄実験やミルグラム実験が示した通り、権威構造の中では、普通の人間でも容易に倫理や理性を手放します。

たとえ、その命令が明らかに誤っていたとしても。

3.最悪のリーダーほど、無力感を増殖させる

人を最も疲弊させるのは「忙しさ」ではなく、「何をしても報われない」という感覚です。

無能なリーダーほど、部下からコントロール感や達成感を奪います。

努力が報われず、提案が無視され、やがて誰も声を上げなくなるのです。

経営学者ピーター・ドラッカーはこう言いました。

「マネジメントの目的は、人を“有効にする”ことだ。」

しかし最悪のマネージャーは、人を“無効化”します。

優秀な人材を歯車に変え、情熱を空っぽにしてしまうのです。

4.あるプロジェクトチームの「死と再生」

アキオは革新性で知られるテック企業に入社しました。

しかし、配属先のプロジェクトチームは沈黙に包まれ、活気はありません。

マネージャーのカイは会社の古参で、十年前の成功体験に固執していました。

新しい提案は「リスクが高い」の一言で切り捨てられ、メンバーたちはやがて“命令待ちロボット”へと変わっていきました。

ある日、アキオの提案が再び却下されたとき、彼は悟ります。

――これは、死んでいるチームだ。

ほどなくして、顧客が契約解除を通告。動揺したカイは“古いバージョンへの回帰”という最悪の判断を下します。

アキオは立ち上がり、「お客様が求めているのは未来です。これは後退です!」と訴えましたが、カイは「私はこの会社で何年やってきたと思う?」と一蹴しました。

その瞬間、沈黙していたメンバーたちの中に火が灯りました。

アキオを中心に、彼らは密かに新しいデモを開発。カイを介さず、部門長へ直接プレゼンしました。

息を呑むような静寂のあと、ベテランのアヤが涙ながらに言いました。

「私たち……まだ、こんなものを作れるんだね。」

結果、カイは異動。アキオが新リーダーとしてチームを再生させました。

彼らは一つの新ルールを定めました。

「どんな決定にも、必ず二つ以上の代替案を。根拠ある反対意見は、必ず聞くこと。」

5.崩壊を防ぐための3つのヒント

(1)リーダーへ:オイカワではなく「雁」を目指せ

雁の群れは、先頭が疲れたら交代し、仲間は鳴き声で互いを励まします。

リーダーもまた常に先頭に立つ必要はなく、「輪番制」「意見交換」「双方向の対話」をシステムとして設計すべきです。

(2)メンバーへ:健全な「疑う力」を育てよ

忠誠とは盲信ではありません。

真の忠誠とは、チームのために異論を述べる勇気です。

「もしこれが間違っていたら?」

「もっと良い方法はないか?」――常に自問しましょう。

(3)組織へ:“しなやかな構造”をつくる

・空間軸の改善:チーム内に「レッドチーム(反論役)」を置く。

・時間軸の改善:短期成果だけでなく、「独立して考える人材を育てたか」をリーダー評価に含める。

社会心理学者ル・ボンは『群衆心理』でこう警鐘を鳴らしました。

「人は群れに入ると知性が著しく低下し、承認欲求のために真理を捨てる。」

その“安心感”は、もしかすると茹でガエルのぬるま湯なのかもしれません。

「ゆでガエルって」について、別記事で詳しく紹介しています。→【安きにありて危うきを思え】

6.最後に

リーダーシップ論の巨匠、ウォーレン・ベニスは言いました。

「リーダーシップとは、ただ梯子を正しい壁に立てかけることではない。

部下たちが、誤った壁に梯子をかけないよう導くことだ。」

もう、私たちは“盲目的な魚の群れ”であってはなりません。

優れたチームには“神”はいません。

そこにあるのは、自らの頭で考える人間だけです。

一人ひとりが判断に責任を持つとき、

“狂ったリーダー魚”が群れを深淵へ導くことは、もはやありません。

この船の舵は、リーダー一人ではなく、すべての乗組員の意識によって守られるのです。

コメント