Write It Down, and the Answer Will Emerge

あなたにもこんな経験はありませんか?

翌日に重要なプレゼンが控えているのに、心はざわつき、頭の中では思考が渦を巻く。

何から手をつければいいのか分からず、ただ焦りと不安だけが大きくなっていく。

あるいは、人生の分岐点で右へ行くべきか左へ行くべきか迷い続け、考えれば考えるほど霧に包まれてしまう――。

私たちはつい「問題は外にある」と考えます。

けれど真の戦場は、混乱した自分の頭の中にあるのです。

ゼネラル・モーターズの経営コンサルタント、チャールズ・ギドリンはこう言いました。

「問題をはっきり書き出せば、その半分はもう解決している。」

この一言は、ほとんどの人が見過ごしている深い真理を突いています。

問題解決の第一歩とは、勢いよく動き出すことではなく、冷静に「定義する」ことなのです。

書くという行為は、単なる記録ではなく、極めて効率的な“思考整理の技術”でもあります。

頭の中に散らばった感情や情報を紙の上に「見える形」で表すことで、突破口が自然と姿を現すのです。

なぜ「書く」だけで効果があるのか

人間の脳は、アイデアを生み出すのは得意でも、同時に多くの情報を処理するのは苦手です。

思考を頭の中だけで抱え込むと、まるで絡まり合った毛糸玉のようになって、引っ張るほどに混乱します。

ここには二つの科学的な仕組みが存在します。

①認知の“オフロード”:脳の負荷を外に逃がす

問題を書き出すとは、大脳というCPUに外付けハードディスクをつなぐようなもの。

「記憶」の負担が減ることで、脳は「分析」に集中できるようになります。

その瞬間、あなたは問題の“運搬者”ではなく、“観察者”になれる。

このわずかな距離が、解決への大きな一歩になるのです。

②システム思考:全体像がはじめて見える

頭の中の思考は目に見えません。

見えないものは、整理も操作もできません。

書き出すことで、初めて隠れていた構造が姿を現します。

・Aが気になるのは、実はBとCの相互作用だった

・表面上の問題は、真の原因ではなかった

・どこに手を加えれば全体が動くかが見えてくる

これこそがシステム思考の中核であり、「構造が見えれば、解決策は必ず見えてくる」のです。

「システム思考」については、別の記事【システム思考:複雑な世界を見抜く「透視鏡」】で詳しく書いています。

思考を“見える化”すると脳が切り替わる

心理学者ダニエル・カーネマンによれば、人間の思考には二つのモードがあります。

システム1:直感的・感情的・反射的

システム2:論理的・慎重で深い思考

悩みを頭の中でぐるぐる考えている時、ほとんどの場合はシステム1が主導しています。

しかし、ペンを持った瞬間に状況は一変します。

言葉を選び、順序を整理し、感情と事実を分ける――。

このプロセスによって、システム2が自動的に起動するのです。

つまり「書く」こと自体が、深く・正確に考えるためのスイッチなのです。

一枚の紙が変えたプロジェクトの未来

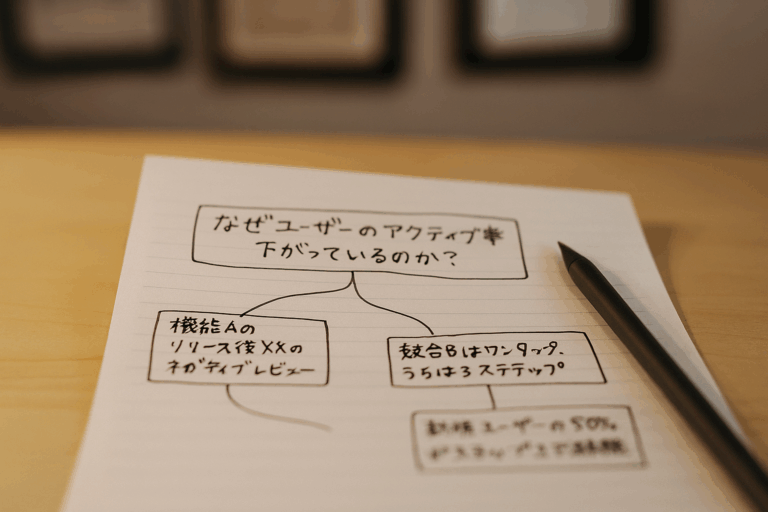

プロダクトマネージャーの小林さんは、停滞するプロジェクトに頭を抱えていました。

チームは疲弊し、問題は増える一方。ついに八方塞がりになったその夜、彼は思い出しました。

――「問題を書き出せば、半分は解決している。」

彼は白紙を取り出し、書きました。

「なぜユーザーのアクティブ率が下がっているのか?」

考えられる要因をひとつずつ書き出し、矢印でつなぎながら因果関係を整理していく。

・機能Aのリリース後、ネガティブレビューが急増

・競合Bはワンタップ、当社は3ステップ

・新規ユーザーの半数がステップ2で離脱

分析の末、真実が浮かび上がりました。

“機能不足”ではなく、“導線の悪さと主要フローの遅さ”が核心だったのです。

翌日の会議では、チーム全体が驚くほどスムーズに議論を整理し、“本当にやるべきこと”に集中。

三ヶ月後、サービスは見事に反転しました。

王陽明の言葉を借りれば、「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」。

紙に書くという行為は、その“心中の賊”を斬る最初の一歩なのです。

書き方の技:問題を分解する四つのステップ

①核心を定義する(曖昧→具体化)

「仕事がつらい」では広すぎます。

次のように自問して、感情を“質問”に翻訳してみましょう。

給料?

成長?

上司?

働き方?

②5W3Hで因果関係を洗い出す

Why:なぜ?

What:何が起きている?

Where:どこで?

Who:誰が関わっている?

When:いつから?

How:どう変化した?

How much:どの程度?

How feel:関係者はどう感じている?

③関係図を描く(システム思考)

要素を点として並べ、線でつなぐ。

これで“元凶”“枝葉”“因果の起点”がはっきり見えてきます。

④杠杆点(レバレッジポイント)を見つける

「ひとつだけ解決できるなら、どれが全体を最も動かすか?」

この問いが、最初の一手を導きます。

結び:明晰さは力である

チャーリー・マンガーはこう語りました。

「自分がどこで死ぬか分かれば、そこへは絶対に行かない。」

問題を書くことは、“人生の危険地図”を描く行為でもあります。

短期的には不安を減らし、長期的には複雑な状況に対処できる思考の筋力を育てます。

次に、思考の毛糸玉が再び絡まったなら――

頭の中だけで戦わないでください。

吉德林の法則を思い出し、紙とペンを手に取るのです。

曖昧な不安を明確な言葉に、混乱した思考を「見える形」に。

その瞬間、あなたは再び主導権を取り戻します。

混乱した思考から、整った行動は生まれません。

明晰な思考こそ、最強の行動なのです。

書くことは、自分との“最初の正式な対話”。

問題を頭の中から紙の上へ移した瞬間、

あなたはもう“悩む当事者”ではなく、

“俯瞰して解決へ導く人”へと変わっているのです。

次に、人生の毛糸玉が絡まり始めた時は――

慌てず、急がず、

静かにペンを手に取り、こう言いましょう。

「さあ、落ち着いて話そう。」

コメント