Why Inflation Hurts the Poor First: The Hidden Mechanism Behind the Wealth Gap

チャーチルはこう言いました。

「良い危機を無駄にするな。」

だが現実は、それほど甘くはありません。

インフレという大波が押し寄せてくるとき、

風を受けて前に進む者もいれば、

必死にもがく者、そして静かに沈んでいく者もいる。

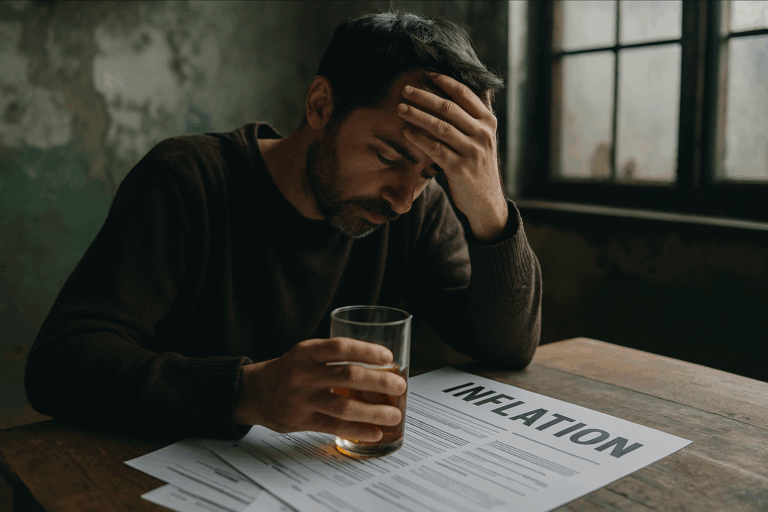

「また野菜が値上がりした。お金の価値がどんどん下がってる気がする。」

そんなため息を、最近あなたもどこかで聞いたのではないでしょうか。

インフレとは難解な経済用語のようでいて、実はとても単純な現象です。

「お金の値打ちが薄くなること。」

去年は1,000円で食べられたランチが、今年は1,200円になっている。

財布の厚みは変わらないのに、買えるものは確実に減っていく。

そして、この問題に深く絡み合う言葉がもうひとつあります。

それが「貧富の格差」です。

富裕層はピラミッドの頂点に座り、多くの人々はその土台に押し込まれている。

これを可視化する指標が「ジニ係数」。

数字が大きいほど、不平等は深刻です。

ここに見えてくる残酷な真実――

それは、インフレはすべての人に平等な“税”ではなく、

貧しい人々を狙い撃ちにする“見えない刺客”だということです。

一、洪水のように押し寄せるインフレ:誰が船を持ち、誰が裸で泳ぐのか?

インフレを“洪水”にたとえてみましょう。

富裕層:すでに多くの「方舟」を持っています。

不動産、株式、投資信託、海外資産──。

水かさ(物価)が上がれば、資産の価値も上がり、むしろ富が増す。

中間層:手元にあるのは“ちいさな桶”。

給与と少しの貯金を頼りに必死に漕ぐものの、生活の余裕は失われていく。

貧困層:ほとんどが“裸で泳ぐ”しかない。

手にしているのは現金だけ。

それこそが、インフレで最も速く目減りする資産です。

生活の質を落とすか、借金に頼るか──どちらも苦しい選択です。

背後にある冷酷なメカニズム

消費構造の違い

貧しい人の支出の多くは食料、光熱費、家賃といった必需品。

これらはインフレで最も早く、最も大きく値上がりします。

富裕層は嗜好品や投資に支出が偏り、打撃は小さい。

資産構造の違い

富裕層は資産を持ち、それがインフレとともに膨らみます。

一方、貧しい人の財産はほぼ現金。

インフレとは、現金保有者から資産保有者への“静かな富の移転”です。

リスク耐性の違い

富裕層は低金利で借り、インフレによる「借金の目減り」の恩恵を得る。

さらに高リターン投資にも参加できる。

貧しい人は高金利ローンしか利用できないか、そもそも借りることすら難しい。

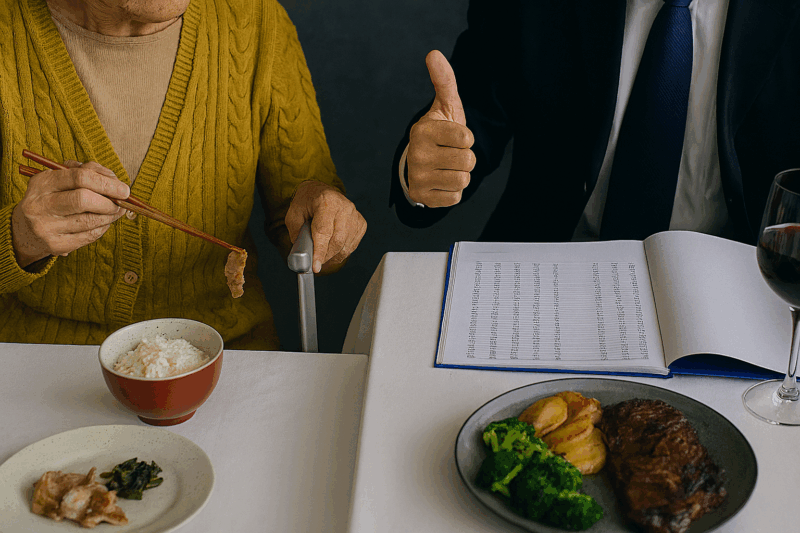

現実のストーリー

年金生活者の佐藤さん。

毎月15万円の年金のうち、7万円が食費。

昨年は豚肉100gが150円で、週に2回買えた。

今年は200円になり、週1回に減らさざるを得ない。

彼女の食卓から消えたのは、ただの豚肉ではなく“生活の安心感”でした。

一方、企業経営者の鈴木社長。

会社の負債は5億円。

原材料費の上昇分を価格に転嫁し、むしろ利益は増加。

しかもインフレのおかげで、負債の実質価値は自動的に減っていく。

努力しなくても富が増える仕組みの中に彼はいます。

同じインフレでも、人生はこれほどまでに違うのです。

二、制度という罠:なぜ社会は不公平を見て見ぬふりするのか?

「こんなの不公平だ!」──そう叫びたくなるのは当然の反応です。

それでも社会は、なぜこの構造を放置し続けるのでしょうか。

政策は“両刃の剣”

政府は景気刺激のために金利を下げ、金融緩和を行い、市場にお金を流し込みます。

短期的には株価や地価が上昇し、“好景気”の錯覚を生みます。

しかし、その副作用こそがインフレ。しかも最初に恩恵を受けるのは、資産を持つ人々です。

巧妙な物語の罠

「適度なインフレは経済に良い」──理論上は正しい。

ただし、前提は「収入がインフレ率以上に伸びる」こと。

現実は、

資産インフレ > 収入インフレ > 生活必需品インフレ。

この順番が、格差を拡大させる。

人間の弱さが制度を縛る

富裕層への課税強化や社会保障の拡充は、格差是正の有効策。

しかし既得権層は強く抵抗し、

中間層も「自分も損をするのでは」と怯えて現状を支持する。

こうして不公平は“仕方ない”の名のもとに温存される。

「人間の弱さ」については、別の記事【人間性の脆弱さと清明――偏見に支配されずに生きるために】で詳しく書いています。

聖書にある「マタイ効果」は、まさにこの世界を言い当てています。

「持つ者はさらに与えられ、持たざる者は奪われる。」

インフレとは、それを最も加速させる社会装置なのです。

三、自己省察と出口:認識から行動へ

制度を批判するのは簡単です。

けれど本当に必要なのは、私たち自身の意識の変革です。

個人の責任にも限界がある

浪費や衝動買いを戒めることは大切ですが、

インフレの本質は“構造の歪み”。

それをすべて個人の責任に帰すのは、既得権層が最も好む責任転嫁です。

では何ができるのか?

認識をアップデートする。

貯金だけでは守れない時代。最低限の金融知識を身につけ、インフレに強い資産へ備える。

消費を見直す。

“欲しいもの”と“必要なもの”を見分け、消費主義に呑まれない。

公平さを求めて声を上げる。

資産課税や社会保障の拡充など、公正な制度を後押しする。

結び:個人の不安から、社会の希望へ

インフレと格差は、冷たい経済の話ではありません。

それは佐藤さんの食卓から消えた豚肉であり、

住宅価格に押しつぶされそうな若者の嘆きであり、

私たち自身の胸にある違和感でもあります。

ソローは『ウォールデン』で述べました。

「豊かさとは、多くを所有することではなく、多くを手放せることだ。」

インフレと不安の中にある今だからこそ、

“足るを知る”という感覚を取り戻し、

本当の“豊かさ”をもう一度問い直すときなのです。

問われているのは――

「勝者総取りの世界に生き続けるのか?」

それとも

「より公平で包容的な明日をつくるのか?」

その答えは遠い場所にはありません。

それは、私たち一人ひとりの認識と選択、そして行動の中にあります。

変化は、気づくこと、そして沈黙しないことから始まります。

コメント