中国語版

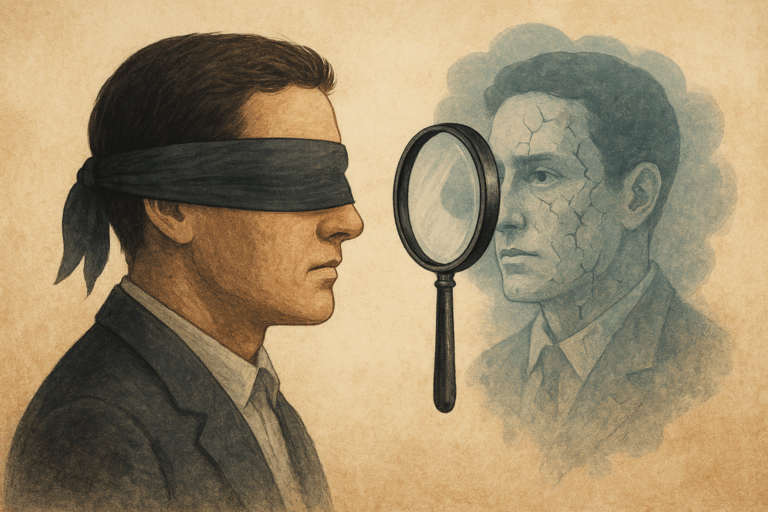

盲目自信,才是你最大的认知陷阱

看透幻象,方能触摸真相

尼采在《曙光》中犀利地指出:

“很多人看不到事实的本质。他们太迷信自己的情感,看待事物的时候拘泥在自己的成见和认识里。”

这句话直戳痛点。我们常常活在自己编织的幻觉中,却误以为那就是整个世界。

我们并不是在单纯地观察世界,而是在解读世界。而这份解读,却往往被情感滤镜和固有观念所扭曲。

想一想:

•面对不同意见,你的第一反应是反驳,而不是思考?

•遇到支持自己观点的信息,你欣然接受;遇到相反的证据,你下意识忽视?

其实,我们早已困在自己思维的牢笼里,却还为“坚持己见”而沾沾自喜。

为什么我们总是看不清事实?

想象一下:你戴着一副有色眼镜看世界,却坚信世界就是镜中的颜色。可笑吗?可悲才对。

人类大脑有个致命的“bug”:先下结论,再找证据。就像先开枪后画靶子,总能神奇地“证明”自己是对的。

卡尼曼在《思考,快与慢》中提醒我们:

“我们往往对自己无知的领域毫无察觉,甚至对自己无知的程度也一无所知。”

这正是“达克效应”:能力越不足的人,越容易高估自己。

情感与偏见:认知的双重滤镜

情感滤镜——只看想看的,只听想听的。心理学的“确认偏误”告诉我们,人会主动搜集支持自己观点的证据,忽视相反的事实。争吵中的情侣就是典型:每个人都只记得对方伤害自己的瞬间,却忽视了自己也曾被深爱过。

固有观念——多年形成的认知框架。叔本华说过:“每个人都把自己视野的极限,当作世界的极限。”我们总是固守已知的舒适区,拒绝进入陌生的领域。

一个销售冠军的觉醒之旅

小林是公司的销售冠军,业绩常年第一。他坚信自己的成功全靠“直觉”和“天赋”。每当同事建议他学习新方法时,他总是嗤之以鼻:

“我的业绩说明一切,不需要那些花里胡哨的理论。”

直到公司来了一个新人,用半年时间就逼近了他的成绩。更让李明震惊的是,这个新人靠的并不是“直觉”,而是一整套数据分析与客户心理研究。

小林终于放下骄傲,开始学习行为经济学和消费心理学。他惊讶地发现:自己过去的“直觉成功”,其实背后都有规律可循。结果,他的业绩在原本很高的基础上又提升了30%。

如今,小林已是团队总监。他经常提醒下属:

“我以前以为自信就是坚持自己是对的,现在才知道,真正的自信,是敢于承认自己可能错了。”

三层认知境界,你在哪一层?

第一层:看山是山

表面认知,只相信自己愿意相信的。就像井底之蛙,天空永远只有井口那么大。

第二层:看山不是山

开始怀疑自己的认知,意识到事情可能不像表面那么简单。这是痛苦的觉醒期,但也是成长的起点。

第三层:看山还是山

透过现象看本质,理解事物的底层规律。就像饱满的麦穗,越沉甸甸,越懂得低头。

如何打破认知囚笼?

1.培养元认知

元认知就是对思考的思考。

每次判断前,问自己:“我为什么这么想?有没有另一种可能?”

芒格提醒我们:“如果你只有一个思维模型,你会扭曲现实来符合它,而不是调整模型来符合现实。”

2.主动寻找反面证据

科学思维的核心是证伪。

如果你认为某人能力不足,强迫自己找出他做得好的三个例子。

如果你坚信某个投资绝对赚钱,强制自己写出三个可能的风险。

3.拥抱系统思考

真正的高手,都在进行系统思考。他们明白,每个现象都是系统复杂互动的结果,而非简单因果关系。

看待问题不能只见树木不见森林。作家马克·吐温曾幽默地指出:“如果你唯一的工具是锤子,你往往会把所有问题都看作钉子。”系统思考要求我们看到事物之间的相互关联和整体结构,而不是孤立地看待单个事件。

4.保持“可能我错了”的心态

查理·芒格有句名言:“如果我有一个观点,而你不能反驳我,那我就不配拥有这个观点。”真正聪明的人,不是永远正确,而是随时准备修正自己的错误。

5.寻找“异常数据”

科学家不会忽视与假设不符的实验数据,因为这些异常点往往指向新发现。主动寻找与你观点矛盾的信息,而不是回避它们。如果你认为某部电影一定很差,偏偏去找找喜欢它的人为什么喜欢。

6.用“时间望远镜”看问题

问自己:十年后回头看,这件事还重要吗?这个简单问题能立即帮你过滤掉90%的情绪干扰,看清什么才是真正重要的。

7.建立多元信息渠道

只读符合自己观点的书,只听认同自己的话,只会让认知牢笼越来越坚固。主动接触不同领域的知识,认识不同背景的人,才能打破信息茧房。

8.练习认知换位

《教父》有句名言:“一秒看透本质的人,和半辈子看不清的人,命运自然不同。”这个“本质”就是超越个人视角的真相。尝试用不同角色的视角思考问题——如果你是客户、对手、新手,会怎么看这个情况?

9.区分事实与解读

事实是客观发生的,解读是我们赋予的意义。

表达时用“事实+解读”的方式,能保持认知清晰。

具体做法:尝试用“事实+解读”的方式表达:“数据显示销售额下降了20%(事实),我认为是因为市场竞争加剧(解读)。”

10.建立反馈机制

我们无法看到自己的盲点,需要借助外部视角。

具体做法:找到3-5位敢于说真话的朋友或同事,组成“真相小组”,互相提供诚实反馈。

从知到行:思维模式的跃迁

打破认知牢笼,需要持续练习和勇气。因为这意味着不断挑战自己最珍视的信念。

罗素说过:“这个世界的问题在于聪明人充满怀疑,而愚蠢人却坚信不疑。”

真正的智慧,不是知道多少,而是如何对待自己的无知。

当你能放下成见,拥抱复杂,接纳不确定,你会发现世界更广阔、更真实。那不是简单的观点转变,而是思维模式的升级。

从“我”到“我们”的认知升级

真正的智慧,不是增加确定性,而是保持怀疑;不是证明自己正确,而是避免陷入错误。

当你能跳出自我视角,像外星人一样观察自己的思维和行为,你就获得了认知的自由。

尼采提醒我们:“你有你的路,我有我的路。至于适当的路、正确的路和唯一的路,这样的路并不存在。”

最深的真相,往往藏在我们最初拒绝接受的地方。

破笼而出的三个关键

1.拥抱证伪,而非证实

波普尔指出:“可证伪性”才是科学与非科学的分界。真正的智慧在于寻找能推翻自己的证据。

2.多元视角,跳出单一维度

苏轼说:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”任何事物都有多个面向,只从一个角度观察必然得到片面结论。

苹果公司前设计总监乔纳森·艾夫曾分享过设计哲学:“要想突破创新,就必须摆脱行业传统看问题的方式。” 正是这种多角度思考让iPhone颠覆了手机行业。

试着用这个框架思考问题:

· 如果站在对手立场,会怎么看?

· 如果五年后再回看今天,会怎么评价?

· 如果完全抛开个人利益,会作何选择?

3.清空杯子,才能注入新水

日本禅宗有一则经典故事:一位学者向南隐问禅。南隐默而不语,只是拿起茶壶为他倒茶,茶水满了也不停止。学者急忙说:“满了!满了!装不下了!”南隐这才放下茶壶说:“你就像这只杯子,装满了自己的见解和想法,不先把杯子清空,叫我如何对你説禅?”

南隐倒茶的故事告诉我们:不先放下固有见解,就无法接受新知。

成长的本质不是增加多少,而是破除多少。 哲学家叔本华点明核心:“每个真相都要经过三个阶段:第一被嘲笑,第二被强烈反对,第三被当作不言而喻的接受。”

走向认知自由之路

看清事实并不容易,因为我们要与思维惰性和自我保护作斗争。但这是值得的。

试着在下一个分歧中,先不要急着反驳,而是问自己:

“有没有可能,对方是对的,而我是错的?”

这,或许就是你打破认知牢笼的第一步。

罗素说过:“很多人宁愿死,也不愿思考。”

的确,思考是辛苦的,但一旦突破,你得到的就是自由。

从今天起,做一个比昨天更清醒的人。

思考的质量,决定生活的质量。

コメント