When Manuals Fail: How to Navigate Complex Problems

想像してみてください――

キッチンで突然火災が発生。ベテランのシェフでさえ判断に迷います。水をかければ油火が広がり、消火器を使えば食材がダメになる。避難通路は煙で封鎖されている。

消火か、食材の保護か、人命救助か。目的は互いに衝突し、状況は刻々と悪化する。

どんな判断も、新たな問題を引き起こすかもしれない。

この瞬間、マニュアルはまったく役に立ちません。

“複雑な問題”が本性を現したのです。

「複雑な問題」とは何か?

それは単なる「難しい問題」ではありません。

それは、すべてが制御不能になる嵐のようなもの。

•システムは開かれており:変数が次々と現れ、すべてを把握するのは不可能。

•目的は絡み合い:相反し、どれを優先すべきか判断が難しい。

•因果関係はあいまい:小さな決断が、大きな副作用を生むことも。

•人の心は読めない:関係者の感情や思惑が複雑に絡み合う。

これは「問題を解く」場ではなく、未知とともに踊るステージです。

老子はこう言いました。

「知っているのに知らないふりをするのが賢者、知らないのに知っていると思い込むのは病である。」

“わからない”と認めること――それが、複雑な問題への第一歩なのです。

マニュアルが通用しないとき、どう判断するか?

1.マニュアル幻想を捨て、「探検者の思考」へ

標準解を期待してはいけません。複雑な問題に、既製の答えはないのです。

必要なのは、「歩きながら考える」勇気。

あるテック企業が市場の激変に直面した際、CEOは従来の5年計画を破棄し、「小さく動き、頻繁に試す」戦略に転換しました。6ヶ月で12の新事業を試し、3つの有望な成長分野を発見。

複雑なシステムにおいて、行動そのものがセンサーなのです。

2.「関係の地図」を描き、つながりを見抜く

システム思考の本質は、個々の要素ではなく、「要素間の関係性」に注目すること。

ある病院では、診療時間が問題だと誤解していましたが、実は「検査結果の共有」がボトルネックであることが判明。情報の流れを整えることで、患者の滞在時間が40%短縮されました。

関係性を見抜くことは、部分最適を超える突破口なのです。

3.解決策は「共創」でつくる

複雑な問題は、一人の意見で解決できるものではありません。

必要なのは、多様な視点の織り合わせ。

ある環境団体は、川の汚染対策において、漁師・工場経営者・生態学者などを巻き込んだワークショップを実施。結果、経済と環境の両立を実現するプランが完成。

多様な視点はプリズムのように、本質を照らし出すのです。

4.グレーを受け入れ、「最小の後悔」を選ぶ

すべてを完璧にすることは不可能です。

むしろ、「完全」を求めすぎると、何も決められなくなります。

ある救急科の医師は、心筋梗塞の高齢者と重傷の子どもが同時に搬送された夜、片方しか救えない状況に直面。彼が下した決断は、専門性・倫理・人間性すべてのはざまで苦渋の選択でした。

判断力とは、白黒の間の「灰色」で鍛えられるものなのです。

このあたりについて、【「完璧じゃなくてもいい」――一歩を踏み出した私が見た、新しい世界】の記事をご覧ください。

システム思考:迷路の中に道を見つける技術

複雑な問題は、無秩序ではなく、見えにくい構造をもった「動的ネットワーク」です。

表面にとらわれず、構造や関係性に目を向けましょう。

システム思考の4つの基本スキル:

1.システムマップを描く:出来事・構造・思考のクセを可視化する

2.レバレッジポイントを探す:小さなテコで大きな変化を起こす

3.グレーで判断する:「完璧」より「納得できる」解を選ぶ

4.試行錯誤を恐れない:動きながらフィードバックを得て学び続ける

元米大統領アイゼンハワーも言いました:

「計画は役に立たないが、計画することは不可欠である。」

問題を“正しく考えたか”より、“正しく見えているか”が問われるのです。

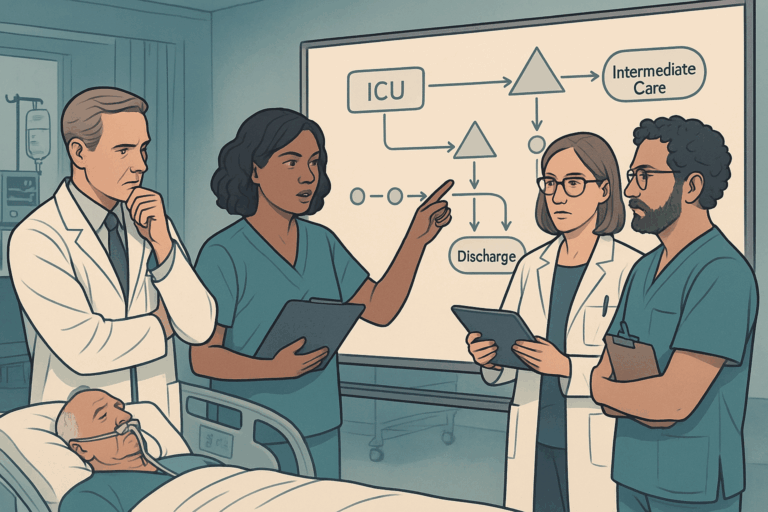

ケース:ICUでの生死の選択

集中治療室(ICU)では、ベッド数や医療資源が限られており、

医師たちは日々、「誰を優先すべきか」という苦しい判断を迫られています。

従来の「重症患者優先」ルールでは、重症患者が集中しすぎ、

軽症患者は退院が遅れ、医師の疲弊と家族の不満が高まりました。

この袋小路から抜け出すために、医療チームはシステム思考を導入。

•「ICUの流れ」を可視化するマップを作成

•ボトルネックは「退院基準の不明確さ」と「回復期ケアの断絶」

•各科の専門家と協力し、多面的なスコア評価システムを導入

•中間病棟を新設し、円滑な移行を実現

完璧ではありませんが、流れはスムーズになり、

医療資源はより多くの人に届くようになりました。

医師の精神的負担も軽減され、家族とのコミュニケーションも改善。

「複雑な問題は、解くべき謎ではなく、共に踊るべき現実なのだ」

──ウェストチェスター医療センター院長

複雑な問題に向き合うための「認知OS」

1.「未知を受け入れる」勇気を持つ

•戦略:小さく動いて、すぐにフィードバックを得る

•マインドセット:不完全でも行動することで、真実が見えてくる

2.「動的な目標」と「譲れる項目」を分ける

•戦略:今、最も大事なものは何かを明確に

•コツ:対立する目標を両立に変える(例:「コスト削減+品質向上=ムダの排除」)

3.「多様な見張り台」をつくる

•戦略:現場の声や影響を受ける人の意見も必ず取り入れる

•方法:匿名ブレインストーミングなど、意見の偏りを防ぐ仕組みを導入

4.「見えないネットワーク」を見える化する

•戦略:構造 → パターン → 思考のクセの順に掘り下げる

•技法:「第二次影響」に注目する──半年後、何が起きるか?

5.「価値観」を判断の羅針盤にする

•戦略:データが語らないとき、信念に耳を傾ける

•方法:「価値のリハーサル」を行う──10年後の自分が、今日の選択をどう見るか?

結び:複雑な問題は、魂の試練場

それは、正解のない世界で、自ら判断を下す力を試される舞台。

それは、霧の中で、それでも歩みを止めない心を育てる旅。

これは知能の問題ではなく、

「混沌・恐怖・責任」にどう向き合うかという、成熟の儀式なのです。

「人生で最も困難なのは、答えを探すことではなく、

答えがないときに、それでも決断することだ。」

最後に

複雑な問題に「正解」はありません。

あるのは、「どう向き合うか」という姿勢と方法です。

それは、あなた自身との対話。

嵐の中で、あなたは逃げる者か、それとも網を編む者か?

真のリーダーに必要なのは、最も賢い頭脳ではなく、最も強い信念と方向感覚。

地図なきジャングルで頼れるのは、足の速さではなく、進むべき「向き」。

その一歩一歩が、

混沌の中で光を放つ、あなただけの力を育てていくのです。

コメント