The Epic of Life: How Natural Selection Shapes Every Living Thing

「進化には設計図などなく、あるのは無数の偶然の“書き間違い”と、終わることのない“生存テスト”だけだ。」

時々、ふとした瞬間に胸を突かれることがあります。

甘いリンゴをひと口かじったとき、鏡の中の見慣れたようでどこか知らない顔を見つめたとき、道端で必死に咲いている小さな野花を見かけたとき──

ふと思うのです。

これらすべては、どうやって生まれたのだろう?

答えは、自然選択という気長な「手」の中にあります。38億年という時間と、無数の偶然の“改稿”を重ね、「適者生存」というルールの下で少しずつ形づくられてきた、壮大な生命の叙事詩。

人間? 「万物の霊長」と名乗るのは、少し早いかもしれません。この長い長い流れの中では、私たちもただ漂う一粒の砂にすぎません。

1.「適者」は「強者」とは限らない

力や速さ、体の大きさこそが生き残りの鍵──そんな思い込みを、現実はあっさり裏切ります。

たとえばウイルス。

顕微鏡でしか見えないほど小さく、構造も単純なのに、驚異的な“手数”──恐ろしく速い変異スピードと複製能力──で、私たちの免疫や薬の壁を何度も突破してきます(インフルエンザや新型コロナを思い出してください)。

人類の「強さ」など、彼らの前ではしばしば無力に見えます。

結局、生き残るのは筋肉隆々の猛者ではなく、環境のリズムにぴったり合った“フィットする者”。

自然選択とは「強者の戴冠式」ではなく、「合っている者」に渡される入場券なのです。

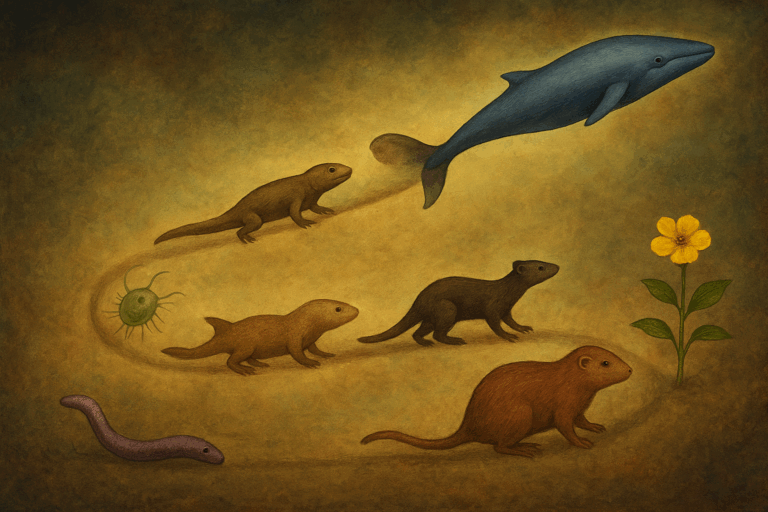

2.進化という「修理職人」

想像してみてください──設計図を持たない職人(自然選択)を。

手元にあるのは、古い部品(遺伝子や構造)だけ。ところが環境はいつも新しい課題を突きつけてきます。今日は潜水能力、明日は木登り能力。

職人ができるのは、ある部品を外して別の部品を足したり、形を変えたりしながら、とにかく“今”生き残れる形を探すこと。

役立つものは残し──潜水に適した流線型や、木登り向きの鋭い爪など。

不要なものは取り外し──暗闇では使わない目や、泳ぎを邪魔する後肢など。

時には古い部品を別用途に改造──モグラは視覚神経を失う代わりに触覚を強化し、クジラの退化した後肢骨は生殖器の支えに。

生物学ではこれを 「転用(エクサプテーション)Exaptation」 と呼びます。

つまり、モグラの失明もクジラの無い脚も、劣化ではなく、生き延びるための柔軟な戦略なのです。

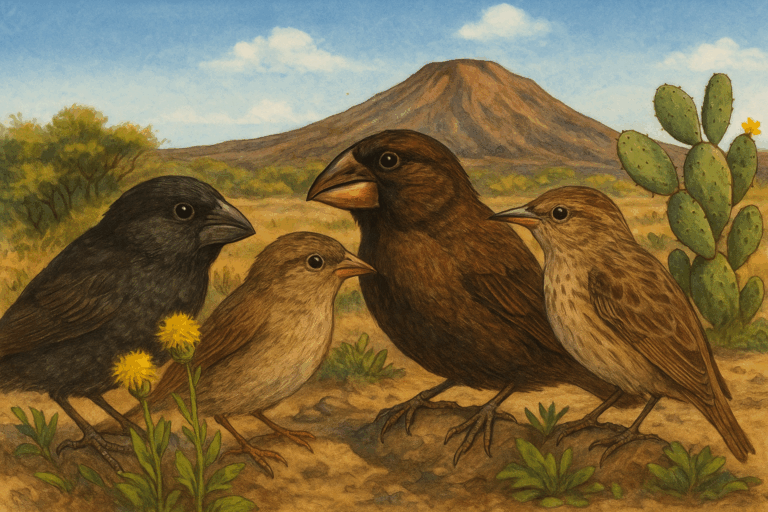

3.ガラパゴスの「生存テスト」

ガラパゴス諸島──進化の舞台

舞台は太平洋のガラパゴス諸島。

元々、島のフィンチたちは豊富な柔らかい種子を食べて、安定した暮らしをしていました。

試練の始まり──3年間の干ばつ

そこへ突然──

3年間続く大干ばつが島を襲います。雨はほとんど降らず、植物は枯れ、柔らかい種子は消え、残ったのは硬い殻に覆われた“食べづらい種子”だけ。

偶然の登場──わずかな違いが運命を分ける

そして偶然が動きます。

何千羽ものフィンチの中に、ほんの少しだけ違う個体が現れます。

•くちばしが平均より0.5mmほど厚い個体

•逆に、細長く器用なくちばしを持つ個体

普段なら気にも留めない差。

しかし飢えの中では、それが命を分ける境界線になります。

厚いくちばしを持つ鳥は、硬い殻を割れる確率が70%もアップ。

彼らは食べ、生き延び、子を育てます。

細いくちばしの鳥は殻を割れず、やがて静かに姿を消します。

選ばれし者──厚いくちばしが未来をつなぐ

干ばつが終わる頃には、島のフィンチの顔ぶれは変わっていました。厚いくちばしの個体が圧倒的多数派に。

たった一度の環境変化と遺伝子選別で、種の姿はこうも変わるのです。

4.偶然と必然のタッグ

フィンチの物語は、進化の公式をはっきり示しています。

ランダムな変異(遺伝子くじ) + 環境の選別(厳しい試験官)。

変異は無方向で、サイコロを振るようなもの。

でも環境の採点基準──生き延びられるか、子孫を残せるか──が、不適合を容赦なく淘汰していきます。

これを個体ではなく「系」として見ると、

•環境変化=入力

•集団の遺伝子構成=状態

•新しい集団の形=出力

そして出力は再び環境に影響を与える──硬い種子を食べる鳥が増えれば、その植物もまた進化します。

5.レンズを変える:時間と空間

時間を伸ばす

殺虫剤は一度で害虫の99%を駆除できるかもしれません。しかし残った1%は、偶然耐性を持っていた“適者”。数世代後には、その耐性を持つ「スーパー害虫」が大繁殖。短期的な効果が、長期的には問題を悪化させることも。

空間を広げる

孤島の固有種(ドードーやフクロオオカミ)は特化が行き過ぎて、環境が変わるとあっけなく絶滅。一方、ネズミやゴキブリのように幅広い環境に適応できる“ゼネラリスト”は、しぶとく生き残ります。

6.この舞台がくれる示唆

謙虚になる

人間の知恵って、進化の途中にある仮の手段でしかなくて、宇宙のゴールってわけじゃないんだよね。

見た目は弱そうなウイルス相手でも、俺たちって意外と脆いんだ。

生命を敬う

道ばたに咲く野の花も、食卓に並ぶ野菜や果物も、美味しいものを味わう私たちも、

すべては何億回もの偶然という“書き間違い”が、過酷な“試験”をくぐり抜けて生き残った作品。

どんな存在も、まさに奇跡と呼べるんだ。

変化を受け入れる

環境は常に変わる。職場も、社会も、技術も。永遠の“強さ”を求めるより、学び続ける柔軟さを鍛えるべき。

「変化を受け入れる」について、【「存在は合理である」・「不確実性」・「変化を受け入れる」】の記事をご覧ください。

多様性を守る

どの生き物も、自然の道具箱に入ってるひとつのパーツ。

ひとつ欠けたら、もう元には戻せない。

守るってことは、未来の可能性を残すってことなんだ。

結び

次に鏡を覗くとき、リンゴを味わうとき、名も知らぬ花の香りをかぐとき、ぜひ思い出してください。

それらも、あなたも、宇宙が投げた億分の一の幸運なサイコロの出目です。

何度も修正され、何度も試され、何度もつぎはぎされて、やっと今日までたどり着いた存在。

私たちは傍観者ではありません。

私たちは生命の叙事詩の、生きた一行なのです。

そしてその物語は、今も続いています。

コメント